夢のマイホームとして、こだわりを詰め込んだ注文住宅。基礎工事が進み、家の骨格が組み上がっていく様子を見るのは、施主にとって何にも代えがたい喜びです。しかし、もしその過程で、家を建ててくれている工務店やハウスメーカーが倒産してしまったら…?

考えたくない事態ですが、建設業界の倒産は決して珍しい話ではありません。突然工事がストップし、現場には誰もいなくなり、連絡もつかなくなる。支払った着手金や中間金はどうなるのか、住宅ローンは?そして、建てかけの家はこの先どうなってしまうのか。

この記事では、そんな悪夢のような事態に直面した際に、何が起こり、何をすべきなのかを徹底的に解説します。また、これから家を建てる方が、このようなリスクを回避するために知っておくべき「住宅完成保証制度」についても詳しくご紹介します。

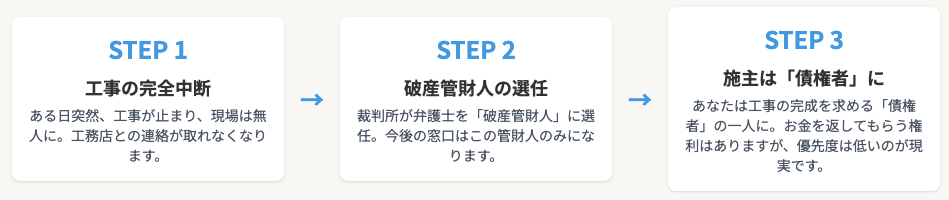

突然の倒産…まず何が起こるのか?

工務店が倒産(法的に言えば「破産手続」に入ること)をすると、まず裁判所によって「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、倒産した会社に代わって財産の管理や処分、債権者への配当などを行う弁護士です。

施主(あなた)がまず直面する現実は以下の通りです。

- 工事の即時中断:倒産の知らせとともに、全ての工事は完全にストップします。現場には資材が残されたまま、職人さんも誰も来なくなります。

- 工務店との直接交渉が不可能に:社長や担当者と直接話をすることはできなくなり、今後のやり取りはすべて破産管財人を通じて行うことになります。

- 施主は「債権者」の一人になる:あなたは工事の完成を求める「債権者」という立場になります。しかし、工務店にお金を貸していた金融機関や、資材を納入していた下請け業者など、他にも多くの債権者がいるのが通常です。

破産管財人からは、しばらくすると債権者集会への案内などが届きます。しかし、彼らの主な仕事は、会社の財産を公平に債権者へ分配することであり、あなたの家の工事を再開させることではありません。ここから、自分の力で家を完成させるための長い道のりが始まります。

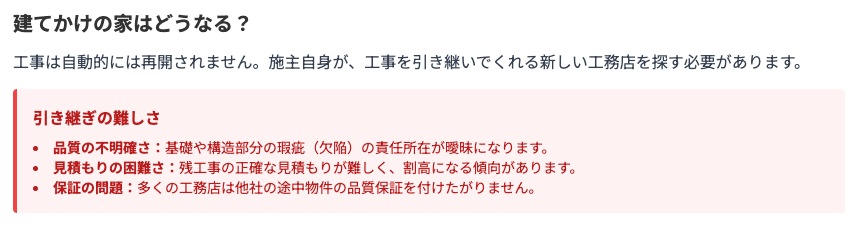

工事はどうなる?他の工務店が引き継いでくれる?

最も気になるのが、建てかけの家の行方でしょう。「他の工務店がスムーズに引き継いでくれるのでは?」と期待するかもしれませんが、現実はそう簡単ではありません。

引き継ぎは自動的には行われない

倒産したからといって、誰かが自動的に後続の工務店を探してくれるわけではありません。工事を再開するためには、施主自身が新たな工務店を探し、契約を結び直す必要があります。

引き継ぎ手を探す上での課題

これが非常に困難な作業になります。なぜなら、引き継ぎ先の工務店にとって、他社が建てた途中の家を引き受けるのは、大きなリスクと手間を伴うからです。

- 工事の品質が不明:基礎や構造など、見えない部分に欠陥(瑕疵)がないかどうかの判断が難しい。もし後から問題が見つかった場合、責任の所在が曖昧になります。

- 正確な見積もりが困難:どこまで工事が進んでいて、何が残っているのか(「出来高」と言います)を正確に査定し、残りの工事費用を見積もるのは大変な手間がかかります。

- 保証の問題:多くの工務店は、自社で一から建てたものでなければ、住宅の品質保証を付けたがりません。

これらの理由から、引き継ぎを敬遠する工務店は少なくありません。運よく見つかったとしても、リスクを考慮して、通常よりも割高な工事費を提示されることがほとんどです。結果的に、当初の予算を大幅に超える追加費用が発生するケースが大半です。

住宅ローンはどうなるの?支払いは止められる?

工事が止まっているのに、住宅ローンの返済だけが続くのは納得がいかないでしょう。ローンについても、すぐに金融機関に連絡し、状況を説明する必要があります。

ローン契約はあなたと金融機関のもの

まず理解すべきなのは、住宅ローン契約は「あなたと金融機関」の間で結ばれたものであり、工務店の倒産とは直接関係がないということです。

したがって、倒産したからといって、ローンの返済義務がなくなるわけではありません。

つなぎ融資と分割実行

注文住宅の場合、完成時に一括で融資が実行されるのではなく、「着工金」「上棟金」「最終金」のように、工事の進捗に合わせて分割で融資が実行される(または「つなぎ融資」を利用する)のが一般的です。

工務店が倒産した場合、金融機関はそれ以降の融資の実行を停止します。これは、支払先である工務店が存在しないため当然の措置です。

金融機関への相談が必須

すぐにでもローンを組んでいる金融機関の担当者に連絡を取り、事情を説明してください。金融機関としても、家が完成せずに担保価値がなくなってしまうのは最も避けたい事態です。そのため、今後の対応について親身に相談に乗ってくれることがほとんどです。

今後の流れとしては、

- 工事を引き継いでくれる新しい工務店を探す。

- 新しい工務店からの見積もりを取得する。

- その見積もりを金融機関に提出し、今後の融資計画(追加融資の可否など)を再検討する。

という手順になります。金融機関との連携は、工事再開の生命線となります。

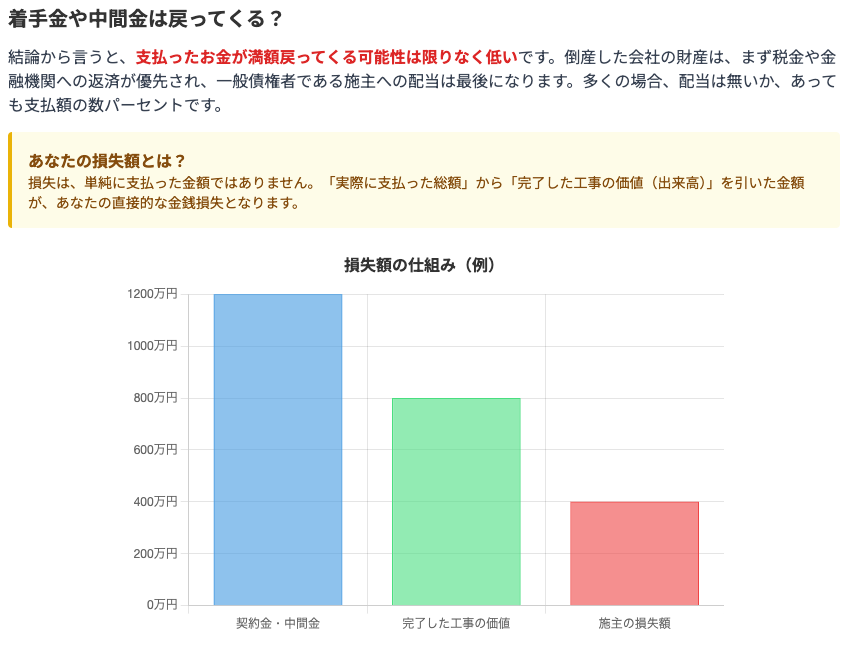

支払ってしまった着手金や中間金は戻ってくる?

おそらく、これが金銭的に最も深刻な問題です。契約時に支払った着手金や、工事の進捗に合わせて支払った中間金。これらのうち、まだ工事が行われていない部分に相当するお金は、果たして返還されるのでしょうか。

返還は絶望的と考えた方が良い

結論から言うと、支払ったお金が満額戻ってくる可能性は限りなく低いです。

前述の通り、あなたは「債権者」の一人です。倒産した工務店の残された財産は、まず税金や社会保険料、次に担保を持つ金融機関など、優先順位の高い債権者への支払いに充てられます。

施主のような「一般債権者」にお金が回ってくるのは、一番最後です。会社の財産はほとんど残っていないことが多く、もし配当があったとしても、支払った額の数パーセント程度、あるいはゼロというケースがほとんどです。

「出来高」以上の支払いが損失額

あなたの損失額は、「支払った総額」から「実際に完了した工事の価値(出来高)」を差し引いた金額です。例えば、総額2,000万円の工事で、契約金と中間金で1,200万円支払ったとします。しかし、専門家が査定したところ、完了している工事は800万円分しかなかった場合、差額の400万円が直接的な損失となります。

この損失を、倒産した工務店から取り戻すのは極めて困難なのです。

最大の備え「住宅完成保証制度」とは

ここまで読んで、不安に思った方も多いでしょう。しかし、こうした最悪の事態から施主を守るための、非常に重要なセーフティネットが存在します。それが「住宅完成保証制度」です。

住宅完成保証制度の仕組み

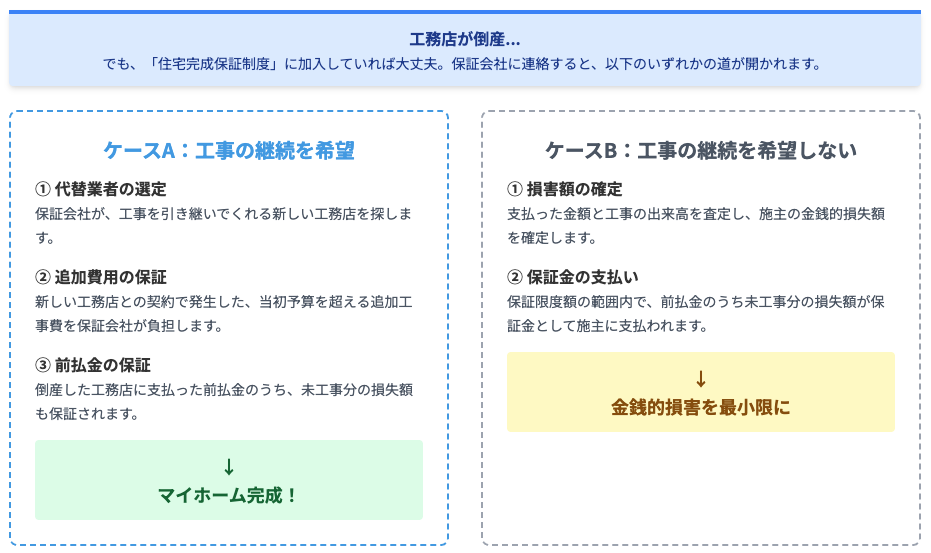

これは、工務店が倒産などで工事を続けられなくなった場合に、保証会社が施主を救済する制度です。具体的には、以下のいずれかの保証を受けられます。

- 工事の引き継ぎを支援:保証会社が、工事を引き継いでくれる代替の工務店(代替履行業者)を探してくれます。倒産によって生じた追加費用や、前払い金の損失分は、保証限度額の範囲内で保証会社が負担してくれます。

- 支払い金の返還:工事の継続を希望しない場合、それまでに支払った工事代金のうち、未着工部分の金額が保証されます。

この制度に加入している工務店と契約していれば、倒産という事態に陥っても、最小限の損害で家を完成させたり、支払ったお金を取り戻したりすることが可能になります。

契約前に必ず確認を!

この制度は、全ての工務店が加入しているわけではありません。工務店選びの段階で、「住宅完成保証制度に加入していますか?」と必ず確認してください。 もし加入していない場合、その工務店との契約は慎重に検討すべきです。保証の有無は、企業の経営姿勢や信頼性を測る一つのバロメーターにもなります。

万が一に備えて、そして実際に起こってしまったらやるべきこと

最後に、事前の備えと、実際に倒産が起こった場合の行動計画をまとめます。

【契約前の備え】

- 住宅完成保証制度への加入を確認する:これが最も重要です。保証書の内容もしっかり確認しましょう。

- 企業の経営状況を調べる:過度に安い金額を提示してきたり、契約を急かしたりする会社には注意が必要です。可能であれば、帝国データバンクなどの信用調査会社の情報を確認するのも一つの手です。

- 支払い条件を確認する:着手金や中間金の割合が過度に高くないか、工事の進捗(出来高)に見合った支払いスケジュールになっているかを確認しましょう。

【倒産が起こってしまったら】

- すぐに弁護士に相談する:建築や倒産問題に詳しい弁護士を探し、すぐに相談してください。法的な手続きや、破産管財人との交渉を任せることができます。

- 住宅完成保証制度の保証会社に連絡する:制度に加入している場合は、すぐに保証会社に連絡し、手続きを開始します。

- 住宅ローンの金融機関に連絡する:今後の支払いと融資について相談します。

- 契約書や領収書など、全ての書類を確保する:工務店との契約書、図面、見積書、支払い時の領収書や振込明細など、関連する書類はすべてまとめて保管してください。

- 現場の写真を撮る:工事がどこまで進んでいたかの証拠として、様々な角度から現場の写真を撮影しておきましょう。

まとめ

注文住宅の建築途中で工務店が倒産するというのは、まさに悪夢のような出来事です。金銭的な損失はもちろん、精神的なショックも計り知れません。

しかし、正しい知識を持ち、迅速に行動することで、被害を最小限に食い止めることは可能です。そして何より、これから家を建てる方は、契約前の段階で「住宅完成保証制度」という強力な盾を備えておくことが、ご自身の資産と家族の未来を守る上で不可欠です。

この記事が、万が一の事態に直面した方の助けとなり、また、これから家づくりを始める方への警鐘となることを願っています。