はじめに:夢のマイホーム計画に潜む、最大の落とし穴

注文住宅の建築は、多くの人にとって人生最大の買い物であり、未来の暮らしへの期待に満ちた一大プロジェクトです。しかし、その輝かしい夢が、ある日突然「建築途中の倒産」という悪夢に変わってしまうケースが、近年深刻な問題となっています。事実、2024年は工務店の倒産件数が過去最多を記録し、この傾向は今後も続くと予測されています 。

「まさか自分の身に起こるはずがない」——。多くの被害者がそう考えていました。しかし、この問題は決して他人事ではありません。ひとたび巻き込まれれば、支払った数千万円もの大金が戻らず、未完成の家と住宅ローンだけが残るという、あまりにも過酷な現実に直面することになります 。

本ガイドは、そんな最悪の事態を万全の準備で回避し、あなたの家と大切な資産を鉄壁に守るための「羅針盤」です。この記事を最後までお読みいただければ、あなたはプロの視点で危険な工務店を鋭く見抜き、契約や公的制度を駆使してリスクを限りなくゼロに近づけるための、具体的かつ実践的な知識をすべて手に入れることができるでしょう。

第1章:なぜ工務店は倒産するのか?施主を襲う「5つの悲劇」

リスクを回避するためには、まず敵を知ることから始めなければなりません。なぜ、今これほどまでに工務店の倒産が相次いでいるのでしょうか。その背景と、万が一倒産が発生した際に施主を待ち受ける悲劇的な現実を具体的に解説します。

倒産急増の背景にある「三重苦」

現在の建設業界、特に地域に根差した工務店は、深刻な「三重苦」ともいえる経営環境に置かれています。

- 資材の高騰: ウッドショックに端を発し、世界情勢の不安定化も相まって、木材をはじめとする建築資材の価格は高騰を続けています 。工務店は仕入れ値が上がっても、厳しい価格競争の中でそのコストを販売価格に容易に転嫁できず、利益が大幅に圧迫されるというジレンマに陥っています 。

- 深刻な人手不足と人件費の高騰: 建設業界全体で職人の高齢化が進み、若手の担い手は不足しています 。これにより、腕の良い職人を確保するための人件費は上昇の一途をたどっており、これもまた経営を圧迫する大きな要因となっています 。

- 住宅需要の減少: 資材費や人件費が上がる一方で、人口減少などを背景に、家を建てる人の数自体が減少傾向にあります 。市場が縮小する中での受注競争は激化し、体力の乏しい工務店から淘汰されていくという厳しい現実があります。

これらの要因が複雑に絡み合い、多くの工務店が倒産へと追い込まれているのです。一見すると多くの契約を抱え、活気があるように見える会社でも、その内情は火の車というケースは少なくありません。倒産直前まで「めちゃくちゃ元気」に見えることがあるのは、住宅業界特有のビジネスモデルに起因します 。契約時と実際に入金されるまでのタイムラグが大きく、新たな契約で得た着手金を、過去の工事の支払いに充てるという自転車操業に陥っている場合があるのです。このような状態では、一つの支払いの遅延がドミノ倒しのように全体の資金繰りを破綻させ、ある日突然、倒産という事態を引き起こします 。経営が苦しい会社ほど、運転資金を確保するために契約時や着工時に工事費の50%以上といった多額の前払いを要求してくる傾向があり、これは極めて危険な兆候と言えます 。

工務店が倒産したとき、施主に何が起こるのか?

万が一、契約した工務店が倒産した場合、施主は以下のような深刻な事態に直面します。

- 悲劇① 工事の突然の停止と放置:ある日突然、現場から職人の姿が消え、工事は完全に中断されます 。倒産の事実は経営陣などごく一部しか知らされておらず、現場の社員ですら寝耳に水というケースがほとんどです 。

- 悲劇② 支払ったお金が返ってこない: 最も深刻なリスクです。契約時に支払った着手金や、工事の進捗に合わせて支払った中間金など、数千万円にのぼる大金が返金されない可能性が非常に高いのが現実です 。

- 悲劇③ 住めない家の住宅ローンだけが残る: 工事が止まっても、金融機関からの住宅ローンの返済は容赦なく続きます 。まだ住むことのできない家のための借金だけが重くのしかかるという、精神的にも経済的にも最も過酷な状況に陥ります。

- 悲劇④ 放置された建物の劣化: 適切な養生(保護措置)がされないまま放置された建築現場は、雨風に直接さらされます。これにより、使用されている木材は腐食し、カビが発生し、金属部分には錆が広がるなど、建物の資産価値は急速に失われていきます 。

- 悲劇⑤ 引き継ぎ先が見つからない地獄: 中断された工事を引き継いでくれる別の工務店を探すことは、想像を絶する困難を伴います 。なぜなら、他社がどこまで適切に施工したのか分からず、後の欠陥に対する責任の所在が不明確になるため、多くの会社が引き受けをためらうからです 。運よく見つかったとしても、割高な工事費用を請求されることがほとんどです。

第2章:契約前の「探偵」になる!危険な工務店を見破る15のチェックポイント

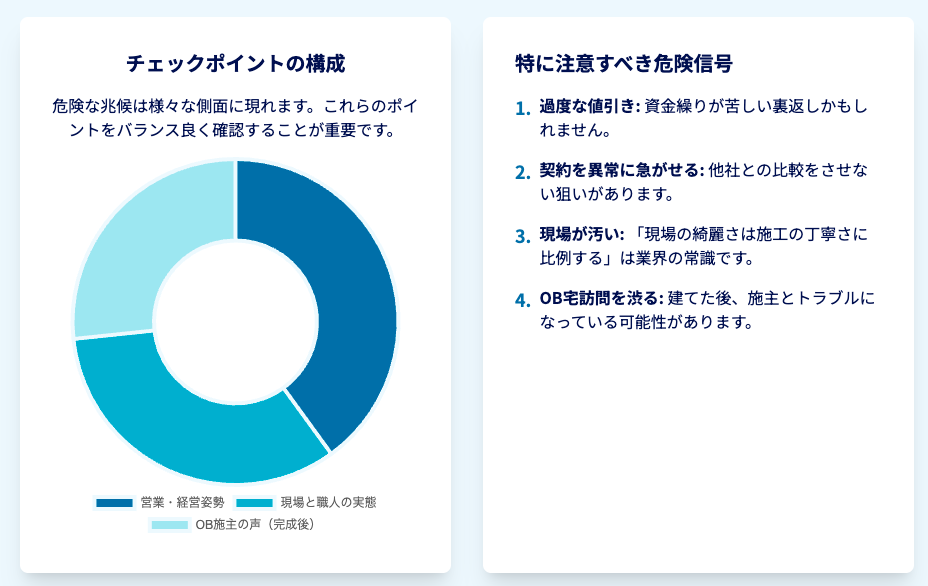

最悪の事態を避けるためには、契約前の段階で「危険な兆候」を察知する鋭い観察眼が不可欠です。ここでは、プロの視点で工務店の健全性を見抜くための、具体的かつ実践的な15のチェックポイントを徹底解説します。

営業・経営姿勢に現れる危険信号

打ち合わせやモデルハウス訪問の際に、相手の言動や会社の雰囲気に注意を払うことで、多くの危険信号を読み取ることができます。

- Check 1: 過度な値引きやキャンペーンを連発している: 「決算期だから」「モニター価格で」といった口実で大幅な値引きを提示してくる場合、注意が必要です 。適正な利益を削ってまで契約を急ぐのは、資金繰りが逼迫しているサインかもしれません。無理な値引きは、見えない部分での材料のグレードダウンや手抜き工事につながるリスクも内包しています 。

- Check 2: 契約をやたらと急がせる: 「このキャンペーンは今日までです」「今月中にご契約いただければ特別に…」といったセールストークで決断を迫るのは危険な兆候です 。これは、営業担当者の個人的なノルマ達成のためか 、あるいは他社と比較検討される前に顧客を囲い込みたいという会社の焦りの表れかもしれません。施主のペースを尊重せず、冷静な判断をさせない会社は信頼できません。

- Check 3: 担当者のレスポンスが遅い・話が曖昧: 質問に対する回答が遅い、あるいは3営業日以上連絡が途絶えるような場合は要注意です。また、質問に対して「確認して折り返します」と言ったきり連絡がない、説明が曖昧で要領を得ないといったケースも、社内が混乱しているか、人員不足で担当者が疲弊している可能性を示唆しています。

- Check 4: モデルハウスや事務所が整理整頓されていない: モデルハウスや事務所は「会社の顔」です。そこが清掃されておらず乱雑であったり、手入れが行き届いていない場合、会社全体の管理体制の杜撰さや社員の士気の低さを反映している可能性があります 。

- Check 5: 社長や責任者が出てこない: 契約という重要な局面で、担当者任せで店長や社長といった責任者が挨拶にも現れない会社は、顧客を軽視していると言わざるを得ません 。万が一トラブルが発生した際に、真摯に対応する責任感に欠けている可能性があります。

- Check 6: 進行中の現場が極端に少ない、または全く見かけない: 華やかな広告を打っているにもかかわらず、実際にその工務店が建てている工事現場を地域で全く見かけない場合、受注が滞っており経営が傾いている可能性があります 。

「現場」と「OB施主」が語る真実

書類や営業トークだけでは見えない会社の真の姿は、実際に動いている「現場」と、その会社で家を建てた「OB施主」の声にこそ表れます。

- Check 7: 進行中の現場を見学させてもらえるか: 健全な工務店は、自社の仕事に自信を持っているため、進行中の現場見学を歓迎します。逆に、何かと理由をつけて見学を渋る場合は、現場が乱雑であったり、施工品質に自信がなかったりする証拠かもしれません 。

- Check 8: 現場の整理整頓・清掃状況: 「現場の綺麗さは、施工の丁寧さに比例する」というのは業界の常識です。現場にゴミが散乱していたり、資材が雨ざらしで放置されていたりするのは論外です 。整理整頓が行き届いた現場は、職人の士気が高く、丁寧な仕事が行われている証です。

- Check 9: 現場の安全管理体制: 現場の周囲が安全柵で適切に囲われているか、職人がヘルメットを着用しているかなど、基本的な安全対策が徹底されているかを確認しましょう 。安全管理への意識が低い会社は、あらゆる面で管理能力が低いと判断できます。

- Check 10: 職人の態度や雰囲気: 現場で働く職人たちの様子も重要な判断材料です。活気がなく、挨拶をしても気のない返事しか返ってこないなど、現場の雰囲気が暗い場合、下請け業者への支払いが滞るなどして士気が低下している可能性があります 。

- Check 11: OB宅訪問を快くセッティングしてくれるか: 過去に家を建てた施主(OB)との関係が良好な会社は、自信を持ってOB宅への訪問を勧めてきます 。もし渋るようなら、引き渡し後に何らかのトラブルがあったり、アフターフォローに不満を持たれていたりする可能性があります 。

- Check 12: 【OB宅訪問での質問】アフターフォローの対応はどうか?: 「建てた後の定期点検や、不具合があった時の対応はどうですか?」という質問は非常に重要です 。対応が遅い、有料修理ばかり勧められる、といった声が聞かれたら要注意です 。

- Check 13: 【OB宅訪問での質問】担当者とのやり取りはスムーズだったか?: 営業担当者だけでなく、設計士や現場監督との連携がうまく取れていたか、要望はきちんと伝わったかなどを確認しましょう 。

- Check 14: 【OB宅訪問での質問】追加費用の発生は納得のいくものだったか?: 契約後の打ち合わせで、予期せぬ高額な追加請求がなかったか、その説明は丁寧だったかなどを尋ねてみましょう 。

- Check 15: 【OB宅訪問での質問】率直に、この工務店に頼んで満足しているか?: 最もシンプルかつ本質的な質問です 。OB施主の言葉のトーンや表情から、その会社の本当の評価を読み取ることが大切です。

これらのチェックポイントは、それぞれが独立しているわけではありません。健全な工務店は、社員、職人(下請け業者)、そしてOB施主という三者との間に「信頼のエコシステム」を築いています。例えば、下請け業者への支払いが滞れば、職人の士気は下がり、現場は乱雑になります 。自社のパートナーを大切にしない会社が、顧客である施主に対して長期的に手厚いアフターフォローを提供することは期待できません 。したがって、現場の雰囲気の悪さや、OB施主の不満そうな態度は、会社の経営体質や財務状況の不安定さを示す危険信号として、密接に連関しているのです。

第3章:公的データベースを使いこなす!プロが実践する「裏付け調査」完全マニュアル

営業担当者の話やパンフレットの情報だけでなく、客観的なデータに基づいて工務店の信頼性を検証する「裏付け調査」は、リスク回避に不可欠です。ここでは、誰でもインターネットで利用できる公的データベースを使い、会社の信頼性を調査する具体的な方法を解説します。

【必須】建設業許可の有無と内容を確認する

建設業を営むには、原則として国や都道府県から「建設業許可」を受ける必要があります。これは、一定以上の経営経験や技術力、そして財産的基礎があることの公的な証明です。無許可での営業は論外です。

- 調査方法: 国土交通省が運営する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用します 21。

- Step 1: システムのウェブサイトにアクセスします 。

- Step 2: トップページで「建設業者」を選択し、調査したい工務店の「商号又は名称」(株式会社などは含めない)と「主たる営業所の所在地」(都道府県)を入力して検索します 。

- Step 3: 検索結果が表示されたら、「許可番号」「許可の有効期間」「許可業種」を重点的に確認します 。特に、注文住宅を建てるために必要な「建築一式工事」の許可があるか、そして許可の有効期限が切れていないかは必ず確認してください。

【重要】過去の行政処分歴を調べる

過去に法令違反などで業務停止命令のような重い行政処分を受けたことがある会社は、コンプライアンス意識が低く、再びトラブルを起こすリスクが高いと考えられます。

- 調査方法: 国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で調査できます 。

- Step 1: サイトにアクセスします 。

- Step 2: 事業分野の選択画面で「建設工事(公共事業を含む)」をクリックし、次の画面で「建設業者」を選択します 。

- Step 3: 会社名を入力して検索します。もし過去5年以内に処分歴があれば、その内容が表示されます 。処分の内容を精査し、契約相手としてふさわしいか慎重に判断する必要があります。

【上級編】会社の登記情報(登記簿謄本)から経営の安定性を読む

会社の登記情報は、いわばその会社の公式な履歴書です。設立年月日や資本金、役員の変遷などから、会社の素性や経営の安定性を多角的に読み解くことができます。

- 調査方法: 法務局が提供する「登記情報提供サービス」を利用すれば、オンラインで安価に(1件331円~)情報を取得できます 。

- Check Point 1: 設立年月日: 設立から間もない会社は、実績が乏しく経営基盤が脆弱な可能性があります。少なくとも数年以上の業歴があるかを確認しましょう。

- Check Point 2: 役員・目的の変更履歴: 短期間のうちに代表者や役員、あるいは事業目的が頻繁に変更されている場合、経営方針が迷走しているか、何らかの内部問題を抱えている可能性があります 。

- Check Point 3: 資本金: 資本金は会社の体力を示す一つの指標です。建設業許可の要件の一つである「500万円以上の自己資本」を満たしているかを確認しましょう 。極端に資本金が少ない会社は、万が一の際の支払い能力に不安が残ります。

- Check Point 4: 本社の所在地: 登記上の本店所在地が、頻繁に移転されていたり、実体のないバーチャルオフィスであったりする場合は、信頼性に欠けるため注意が必要です。

【保存版】危険な工務店を見抜くための究極のセルフチェックリスト

ここまでの調査項目を、ご自身で確認しやすいようにチェックリストにまとめました。工務店選びの際にぜひご活用ください。

| カテゴリ | チェック項目 | 確認方法 | 結果 (✓) | メモ |

| 営業・経営姿勢 | □ 過度な値引きやキャンペーンがないか? | 営業トーク、見積書 | ||

| □ 契約を急がせないか? | 打ち合わせでの態度 | |||

| □ 事務所やモデルハウスは清潔か? | 現地訪問 | |||

| 現場・実績 | □ 進行中の現場を見学できるか? | 営業担当に依頼 | ||

| □ 現場は整理整頓され、安全管理されているか? | 現場見学 | |||

| □ OB宅訪問をセッティングしてくれるか? | 営業担当に依頼 | |||

| 公的記録 | □ 建設業許可は有効か? | 国交省検索システム | 許可番号: | |

| □ 過去5年以内に行政処分を受けていないか? | ネガティブ情報検索サイト | |||

| □ 登記情報に不審な点(頻繁な役員変更等)はないか? | 登記情報提供サービス | |||

| 保証制度 | □ 住宅完成保証制度に加入しているか? | 営業担当に確認、保証会社HP |

第4章:契約で「防御壁」を築く!資産を守る3つの絶対条件

どんなに慎重に工務店を選んでも、100%のリスク回避は不可能です。そこで重要になるのが、万が一の事態が発生しても被害を最小限に食い止めるための「契約上の防御壁」を築くことです。

【最重要】「住宅完成保証制度」は命綱

これは、建築途中の倒産リスクに対する最も強力なセーフティネットです。契約前の絶対条件としてください。

- 制度の概要: 工務店が倒産などにより工事を継続できなくなった場合に、①工事を引き継ぐ際に追加で発生する費用(増嵩工事費用)や、②すでに支払った前払金の損害を保証会社が保証し、さらに③代わりの工務店(代替履行業者)のあっせんも行ってくれる制度です 。

- なぜ絶対条件なのか: この制度に加入するためには、工務店は保証会社の厳しい財務審査をクリアしなければなりません 。つまり、「住宅完成保証制度に加入している」こと自体が、その工務店が健全な経営状態であることの強力な証明になるのです 。逆に、この制度に加入していない工務店は、「加入しない」のではなく、審査に通らず「加入できない」危険な会社である可能性を疑うべきです。

- 施主としてのアクション: 最初の打ち合わせの段階で「御社は住宅完成保証制度を利用できますか?」と必ず確認してください。利用できない工務店は、その時点で選択肢から外すことを強く推奨します。保証料(数万円程度)は施主負担となる場合もありますが、この費用を惜しんで数千万円を失うリスクを冒すのは賢明ではありません 。

- 保証タイプの違い: 保証には、増嵩工事費用のみを保証する「Aタイプ」と、それに加えて前払金の損害も保証する「Bタイプ」があります 。より手厚い保証が受けられる「Bタイプ」が望ましいでしょう。また、保証の仕組みとして、保証会社が損失を補填する「保険タイプ」と、工事代金を信託口座などで管理する「エスクロータイプ」があり、後者の方がより安全性が高いと言えます 38。

支払い方法でリスクを最小化する

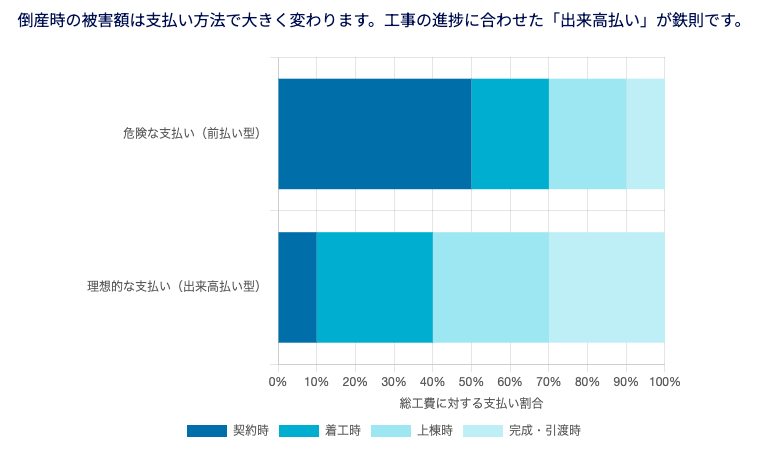

倒産時に最も大きな損害となるのが、支払い済みのお金が戻ってこないことです。このリスクは支払い方法を工夫することで大幅に軽減できます。

- 危険な支払い方法: 契約金や着工金として、工事の出来高(進捗)に見合わない多額の金銭(例:工事費の50%以上)を初期段階で要求する会社は非常に危険です 。そのお金はあなたの家の建築費用ではなく、会社の運転資金に流用されている可能性があります。

- 理想的な支払い方法: 工事の進捗度合い(出来高)に応じて支払う「出来高払い」を基本としましょう 。例えば、「契約時10%、着工時30%、上棟時30%、完成・引き渡し時30%」といった分割払いが一般的です。契約前に支払いスケジュールを明確にし、できる限り着手金や中間金の割合を低く抑える交渉をすることが、自身を守る上で極めて重要です。

工事請負契約書のチェックポイント

工事請負契約書は、単にハンコを押すための書類ではありません。将来起こりうるあらゆるトラブルを想定し、その解決ルールを定めた、家づくりにおける最も重要な「法律」です。多くの場合、契約書は工務店側に有利な内容で作成されています。内容を鵜呑みにせず、施主の側からもしっかりと内容を精査し、必要であれば修正を求める姿勢が不可欠です。

- 重点チェック項目 :

- 工期の延長: 天候不順や資材の納期遅延など、やむを得ない事情で工期を延長できる条件が具体的に明記されているか。また、その際に施主の書面による合意が必要となっているかを確認します。

- 遅延損害金: 工務店側の責任で工事が遅れた場合に、施主が請求できる違約金(遅延損害金)に関する規定が盛り込まれているか。

- 追加・変更工事: 設計変更などで追加工事が発生した際の、費用の算定方法が明確か。そして、いかなる追加・変更工事も、必ず事前に施主の「書面による承諾」を得ることがルール化されているかを確認します。口頭での指示は後のトラブルの元です。

- 契約不適合責任(瑕疵担保責任): 建物完成後に欠陥(契約内容と違う点)が見つかった場合の、補修責任の期間や保証内容が明確に記載されているか。

- 近隣トラブルの対応: 工事中の騒音や振動などに対する近隣住民からのクレーム対応は、原則として工務店の責任と費用で行うことが明記されているか。

契約内容の交渉は、その工務店の誠実さや透明性を測る試金石でもあります。施主からの正当な要求に対して、曖昧な返答をしたり、一方的に拒否したりするような会社であれば、契約そのものを見直すべきかもしれません。

第5章:万が一、その時が来たら… 工務店倒産後の対応ロードマップ

万全の対策を講じていても、不測の事態が起こる可能性はゼロではありません。もし建築中の工務店が倒産してしまった場合、パニックにならず、冷静かつ迅速に行動することが被害を最小限に抑える鍵となります。

Step 1: 現状把握と専門家への相談

- 倒産手続きの種類を確認: まず、工務店がどのような法的整理手続きに入ったかを確認します。会社を清算する「破産」であれば工事の続行はほぼ絶望的ですが、再建を目指す「民事再生」であれば、工事が継続される可能性も残されています 。

- すぐに弁護士に相談: この段階で施主が個人で判断し行動するのは非常に危険です。速やかに建築問題に詳しい弁護士を探し、代理人として今後の交渉や手続きを依頼しましょう 。法的な手続きは複雑で、専門家の助けが不可欠です。

Step 2: 現場の保全と証拠の確保

- 現場の養生: 建物の劣化をこれ以上進ませないため、ブルーシートで覆うなど、現場の応急的な保護措置(養生)を最優先で行います 。

- 関連書類と証拠の確保: 工事請負契約書、設計図面、仕様書、打ち合わせの議事録、支払い記録など、関連する全ての書類を一つの場所にまとめます。また、工事が中断した時点での現場の状況を、日付がわかるように多角的に写真撮影し、証拠として保全しておきます。

Step 3: 債権の届け出と保険金の請求

- 債権者としての届け出: 弁護士を通じて、裁判所が選任した破産管財人などに対し、支払い済みの工事代金のうち未施工部分の返還を求める「債権者」として正式に届け出を行います。ただし、他の債権者も多数いるため、全額が返ってくる可能性は低いのが実情です。

- 住宅完成保証制度の利用: この制度に加入していれば、直ちに保証会社に連絡し、保証事故が発生したことを報告します。保証金の請求や代替業者のあっせんなど、具体的な手続きを開始します。

- 住宅瑕疵担保責任保険の確認: 新築住宅には、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(欠陥)を10年間保証する「住宅瑕疵担保責任保険」への加入が義務付けられています 。もし工事が完了している部分に欠陥が疑われる場合、事業者が倒産していても、施主が保険法人に直接保険金を請求して補修費用を受け取ることが可能です 。

Step 4: 住宅ローンの金融機関への相談

- 返済計画の見直し: 工事が中断し、完成の目処が立たないこと、引き継ぎに際して追加費用が発生する見込みがあることなどを、住宅ローンを組んでいる金融機関に正直に報告・相談します 49。事情によっては、借入額の増額や返済期間の延長など、返済計画の見直しに応じてもらえる可能性があります。決して一人で抱え込まず、早めに相談することが重要です。

おわりに:賢い施主となり、最高の家づくりを実現するために

建築中の工務店倒産というリスクは、残念ながら今の日本において非常に現実的な脅威です。しかし、本ガイドで解説してきたように、正しい知識で武装し、契約前の段階から周到な準備を行うことで、そのリスクの大部分は回避することが可能です。

最後に、あなたの家と資産を守るための最も重要な3つの防御策を改めて強調します。

- 【絶対条件】「住宅完成保証制度」に加入している工務店を選ぶこと。

- 【徹底調査】公的データベースや現場、OB施主の声を活用し、契約前に徹底した裏付け調査を行うこと。

- 【交渉力】支払い条件や契約内容は工務店任せにせず、施主にとって有利な内容になるよう主体的に交渉すること。

家づくりは、工務店にすべてを委ねる「お任せ」のプロジェクトではありません。施主自身が主体的に学び、判断し、交渉する「賢い消費者」になることこそが、夢のマイホームを無事に完成させ、家族の輝かしい未来を守るための唯一の道です。このガイドが、あなたの素晴らしい家づくりの一助となることを心から願っています。