目次

序章:なぜ2025年が「決断の年」なのか?

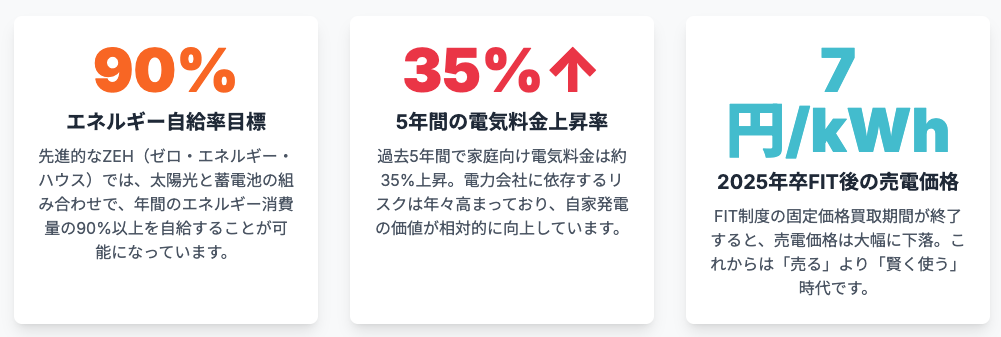

日本のエネルギー事情は今、大きな転換期を迎えています。注文住宅の建築を計画している方々にとって、2025年は太陽光発電と蓄電池の導入を検討する上で、過去にないほど重要な「決断の年」となります。その背景には、無視できない3つの大きな潮流が存在します。

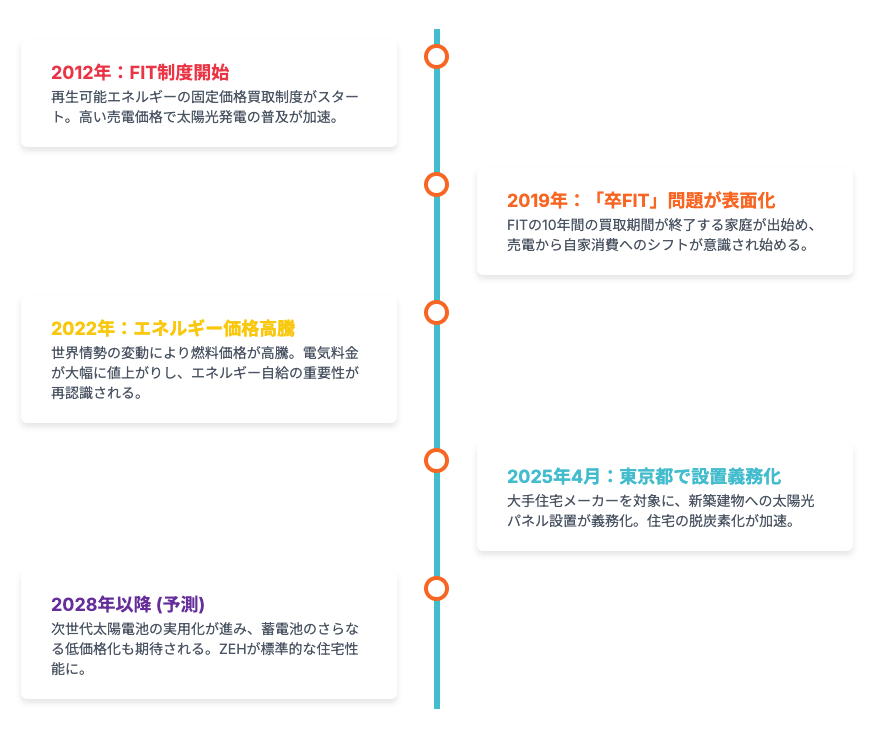

第一に、電気料金の継続的な上昇トレンドです。燃料費の高騰、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の増加、そして将来的な送電網維持コスト(容量市場など)の負担増により、電力会社から電気を買うコストは今後も上昇し続けると予測されています。このマクロトレンドは、「電気は買うもの」から「電気は自宅で創り、賢く使うもの」へと、家庭のエネルギー戦略を根本から変えることを要求しています。

第二に、2025年10月から施行される、国のエネルギー政策の劇的な転換です。特に注目すべきは、住宅用太陽光発電の固定価格買取制度(FIT制度)に導入される「初期投資支援スキーム」です。これは、設置後最初の4年間の売電価格を異例の高値に設定するというもので、新規設置者にとって、短期間で投資回収を加速させる絶好の機会となります。これは単なる制度更新ではなく、まさにゲームチェンジャーであり、2025年というタイミングを他に類を見ない好機へと変貌させます。

そして第三に、「注文住宅」という最大の強みです。後付け(リフォーム)での設置と比較して、新築時に太陽光発電や蓄電池を計画に組み込むことは、設計の自由度、コスト効率、そして美観の全てにおいて圧倒的に有利です。屋根の形状や方角を最適化し、配線を壁内にすっきりと収め、機器の設置場所を生活動線を考慮して確保するなど、理想的なエネルギーシステムをゼロから構築できるのです。

本稿では、これら2025年特有の状況を踏まえ、注文住宅を建てる際に太陽光発電と蓄電池をどうすべきか、その最適解を専門的な知見から徹底的に解説します。

第1章:太陽光発電システムの基本構成:3つの選択肢を徹底比較

太陽光発電システムの導入を検討する際、まず初めに決定すべきは、どの構成を選ぶかです。ライフスタイルや目的によって最適な選択肢は異なり、主に3つのパターンに分類されます。

1.1 太陽光発電のみ

これは最もシンプルな構成で、日中に発電した電気を家庭で即時利用し、使いきれなかった余剰電力を電力会社に売電するシステムです。

メリット: 3つの選択肢の中で初期費用が最も低い点が最大の魅力です。日中の電気使用量が多い家庭では、電気代の削減効果が期待できます。

デメリット: 夜間や天候の悪い日には発電しないため、電力会社から電気を購入する必要があります。また、停電時にはパワーコンディショナの自立運転機能を使えば一部の電化製品は使えますが、その能力は限定的(通常1.5kWまで)であり、本格的な災害対策としては不十分です。近年のように「買う電気は高く、売る電気は安い」という状況下では、夜間に高価な電気を買い続ける必要があるため、経済的なメリットも限定的になりがちです。

1.2 太陽光発電+蓄電池

日中に発電した余剰電力を蓄電池に貯め、夜間や発電量が少ない時間帯に利用する構成です。これは、エネルギー自給自足を目指す上での「王道」と言えるでしょう。

メリット: 発電した電気を最大限自家消費できるため、電力会社からの購入量を劇的に減らし、電気代を大幅に削減できます。また、停電時には蓄電池が非常用電源となり、冷蔵庫や照明、通信機器など、生活に不可欠な電力を確保できるため、家庭のレジリエンス(防災力)が飛躍的に向上します。

デメリット: 蓄電池の導入により、初期費用が大幅に増加します。また、蓄電池本体の設置スペースを屋内外に確保する必要があります。

1.3 太陽光発電+V2H (Vehicle-to-Home)

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を所有している、または購入予定の家庭にとっての次世代の選択肢です。V2H機器を介して、EVの大容量バッテリーを「走る蓄電池」として活用します。

メリット: 一般的な家庭用蓄電池(5kWh~15kWh)と比較して、EVのバッテリー(例:40kWh~60kWh)は圧倒的に大容量であり、停電時に数日間の電力を賄うことが可能です。移動手段とエネルギー貯蔵という2つの役割を兼ねるため、EV購入が前提であれば、独立した蓄電池を導入するよりも高いコストパフォーマンスを発揮する可能性があります。さらに、V2Hは家庭用コンセントよりも高速でEVを充電できるという利点もあります。

デメリット: V2H対応のEV/PHEVを所有していることが前提となります。また、停電時に家へ給電するためには、当然ながら車が自宅に駐車されている必要があります。長期停電中に車を外出で使ってしまうと、その間は家の電力が途絶えるという点が最大の注意点です。この弱点を補うため、小容量の家庭用蓄電池とV2Hを併用し、車が不在の際も最低限の電力を確保するというハイブリッド構成も有効な戦略です。

まとめ

かつては「太陽光パネルを設置して余った電気を売る」というモデルが主流でした。しかし、電力の買取価格が下落し、一方で電力会社から購入する電気の単価が高騰し続ける現在、その経済合理性は大きく変化しました。現代の太陽光発電システムにおける最大の目的は、高価な系統電力を「買わない」ことです。この視点に立つと、発電した電気を貯めておくための「蓄電」ソリューションは、もはや単なる災害対策のオプションではなく、太陽光パネルの経済的価値を最大化するための必須コンポーネントと言えます。したがって、現代の家づくりにおける問いは「蓄電池を付けるべきか?」ではなく、「我が家のライフスタイルには、固定式の蓄電池と移動式のV2H、どちらの蓄電方法が最適か?」へとシフトしているのです。

表1:システム構成別メリット・デメリット比較表

| システム構成 | 初期費用 | 経済性(自家消費率) | 災害時の強さ | 設置スペース | 将来性・拡張性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 太陽光のみ | 低 | 低 | 低 | 小 | 低 |

| 太陽光+蓄電池 | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 |

| 太陽光+V2H | 超高(車両費含む) | 最高 | 最高 | 中 | 高 |

| 太陽光+蓄電池+V2H | 最高 | 最高 | 最強 | 大 | 最高 |

第2章:2025年最新技術トレンド:最適な機器を選ぶための専門知識

システムの構成を決めたら、次に具体的な機器を選定します。2025年現在、技術は日進月歩で進化しており、最新のトレンドを理解することが最適な選択に繋がります。

2.1 太陽光パネル選定のポイント

変換効率

変換効率とは、太陽光エネルギーをどれだけ電気エネルギーに変換できるかを示す数値です。特に注文住宅のように屋根面積が限られる場合、この数値が高いほど、同じ面積でより多くの電力を生み出せるため、最も重要な指標となります。2025年時点では、トップメーカーの製品は22%を超える変換効率を実現しています。

最新技術

- バックコンタクト(BC/IBC/HPBC)技術: 従来のパネル表面にあった電極を裏面に配置する先進技術です。これにより、表面の影になる部分がなくなり、受光面積が増えることで変換効率が向上し、見た目もスタイリッシュになります。現在のハイエンドモデルの主流技術です。

- ペロブスカイト太陽電池: 次世代技術として最も注目されています。軽量で曲げられるといった特徴を持ち、理論的には29%を超える高い変換効率が期待されています。2025年時点ではまだ住宅用での本格的な普及は始まったばかりですが、積水化学工業などが20年相当の耐久性実現を目指しており、今後の市場を大きく変える可能性を秘めた技術です。

耐久性と保証

太陽光パネルは20年以上にわたって使用する長期投資です。そのため、メーカーの保証内容は極めて重要です。出力保証(発電性能の保証)は25年が業界標準ですが、近年は製品そのものの故障に対する「製品保証」の長さが品質のバロメーターとなっています。例えば、サンパワー社のMaxeonシリーズは業界最長クラスの40年保証を提供しており、長期的な安心を求める際のひとつの基準となるでしょう。

表2:2025年 主要太陽光パネルメーカー製品比較

| メーカー | モデル名 | 変換効率 | 技術タイプ | 保証(製品/出力) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| サンパワー | Maxeon 6 AC | 22.8% | バックコンタクト(IBC) | 40年 / 40年 | 業界最高クラスの変換効率と長期保証 |

| パナソニック | HIT N340 | 21.8% | HIT(ハイブリッド型) | 25年 / 25年 | 高温時の出力低下が少なく、日本の住宅に最適化 |

| Qセルズ | Q.PEAK DUO-G10 | 21.4% | 単結晶ハーフセル | 25年 / 25年 | 影の影響に強く、温度耐性に優れたドイツ発の技術 |

| カナディアン・ソーラー | HiKu7シリーズ | 21.3% | 単結晶ハーフセル | 12年 / 25年 | コストパフォーマンスと性能のバランスが良好 |

| 長州産業 | プレミアムブルー | 約21.1% | 単結晶 | 20年 / 25年 | 国産セル・モジュールによる高い品質管理 |

| シャープ | BLACKSOLAR Zero | 約20.9% | 単結晶 | 15年 / 25年 | 複雑な屋根形状にも対応できる設計の柔軟性 |

2.2 蓄電池・V2H機器の選定

蓄電池の寿命

蓄電池の寿命は「サイクル数」で示されます。1サイクルは、蓄電池を充電し、放電しきるまでを指します。2025年モデルの多くは6,000~12,000サイクルの性能を持ち、1日に1回の充放電を行う一般的な使い方であれば、15年以上の長期間にわたって使用できる計算になります。これは、後述する投資回収計画を立てる上で非常に重要な要素です。

全負荷 vs 特定負荷

停電時に家中のどの範囲をバックアップするかを決める重要な選択です。これは注文住宅の電気配線設計の段階で決定する必要があります。

全負荷型

停電時でも普段通り、家全体のコンセントや照明が使えるタイプです。利便性は高いですが、消費電力が大きくなるため蓄電池の消耗は早くなります。

特定負荷型

あらかじめ選んでおいた特定の回路(例:冷蔵庫、リビングの照明とコンセント、Wi-Fiルーターなど)にのみ電力を供給するタイプです。電力を重要な機器に集中させることで、長時間の停電に備えることができます。

V2Hシステムの主要メーカー

V2H市場では、ニチコン、オムロン、シャープなどが主要プレイヤーです。特にニチコンの「トライブリッド蓄電システム」は、太陽光、蓄電池、V2Hを1台のパワーコンディショナで統合制御できるため、エネルギー変換ロスが少なく、高い効率を実現できると評価されています。一方、オムロン製品はコンパクトな設計が特徴で、設置スペースが限られる場合に有利です。

表3:世帯人数・ライフスタイル別 推奨蓄電池容量

| 世帯人数 | ライフスタイル/電力需要 | 推奨容量 | 停電時の稼働目安(最低限の家電使用時) |

|---|---|---|---|

| 1~2人 | 消費電力少なめ、基本的なバックアップ | 5~7 kWh | 約24~36時間 |

| 3~4人 | 平均的な家庭、オール電化の可能性 | 8~12 kWh | 約15~24時間 |

| 5人以上/EV所有 | 消費電力多め、最大限の防災力 | 12~15 kWh以上 | 約24時間以上(普段に近い生活) |

第3章:注文住宅だからできる最適設計:発電量を最大化するプランニング

注文住宅の最大の利点は、太陽光発電システムを「後付け」ではなく、家の一部として「設計」できることです。これにより、発電効率、コスト、美観の全てを最適化することが可能になります。

3.1 我が家に最適な容量(kW/kWh)の算出方法

やみくもに大容量のシステムを導入しても、無駄が多くなり投資効率が悪化します。最適な容量は、各家庭のエネルギー消費量に基づいて算出するのが基本です。

太陽光パネルの容量(kW)の決め方: まず、電力会社の検針票などで、ご家庭の年間の電力消費量を把握します。太陽光発電システムは、設置容量1kWあたり年間約1,100kWh発電するのが一つの目安です。これに基づき、以下の計算式で推奨容量を算出できます。年間消費電力量(kWh) ÷ 1,100(kWh/kW) = 推奨kW数

例えば、年間消費量が4,500kWhの家庭であれば、約4.1kWが自家消費を賄う上での一つの目安となります。一般家庭では4~6kWの範囲で検討されることが多いです。

蓄電池の容量(kWh)の決め方: 蓄電池の最適な容量は、主に2つの要素で決まります。一つは「日中に太陽光で発電した余剰電力量」、もう一つは「夜間に消費する電力量」です。理想は、晴れた日に余剰電力で満充電になり、翌朝までにその電気を使い切るサイズです。これにより、蓄電能力を無駄なく毎日活用できます。販売店のシミュレーションなどを活用し、日々の電力の過不足を把握することが重要です。

3.2 屋根形状と方角の重要性

太陽光パネルは、太陽光を真正面から受けることで最も効率的に発電します。そのため、注文住宅の設計段階で屋根の形状と方角を考慮することは、システムの性能を最大限に引き出す上で極めて重要です。

- 理想的な条件: 最も発電効率が高いのは、屋根の向きが「真南」で、傾斜角度が約30度の屋根です。

- 方角の影響: 真南を100%とすると、東西向きの屋根の発電量は約85%程度になります。しかし、東向きと西向きの両面に設置することで、朝と夕方に発電のピークを作ることができ、一日を通して安定した自家消費が可能になるというメリットもあります。北向きの屋根への設置は、発電量が著しく低下するため、通常は推奨されません。

- 屋根形状の影響:

- 片流れ屋根: 一方向に傾斜したシンプルな屋根です。この面を南に向けることができれば、パネルを無駄なく最大限設置できるため、太陽光発電にとって最も理想的な形状と言えます。

- 切妻屋根: 一般的な三角形の屋根です。屋根の面が東西または南北に向くため、南面に多くのパネルを設置できれば非常に効率的です。

- 寄棟屋根: 四方向に傾斜を持つ屋根です。屋根面が小さく分割されるため、大面積のパネルを設置しにくいですが、複数の面に小型のパネルを組み合わせることで対応可能です。

3.3 ハウスメーカーとの打ち合わせで確認すべき必須項目リスト

太陽光発電システムの成否は、ハウスメーカーや設計士との初期段階の打ち合わせにかかっていると言っても過言ではありません。後から変更が難しい項目も多いため、以下の点を網羅したチェックリストを活用し、漏れなく確認することが重要です。

後付け工事は、配線が壁の外に露出したり、機器の設置場所が最適でなかったりと、美観や効率の面で妥協点が多くなりがちです。また、床の補強や壁の再工事など、予期せぬ追加費用が発生するリスクもあります。注文住宅では、これらの問題を設計段階で全てクリアにできます。特に、停電時のバックアップ方式(全負荷か特定負荷か)や、将来のV2H導入を見据えた先行配管などは、壁を立てる前に決定しなければならない最重要事項です。初期の設計打ち合わせでこれらの点を確定させることが、コストを抑え、理想のエネルギーシステムを実現する鍵となります。

【打ち合わせ必須チェックリスト】

- 設備配置の確定:

- パワーコンディショナ、蓄電池、V2H機器はどこに設置するか?(屋内/屋外、騒音、排熱、メンテナンスのしやすさを考慮)

- 蓄電池を屋内に置く場合、その重量に耐えられる床の補強は計画されているか?

- 配線計画の決定:

- 停電時のバックアップは「全負荷」か「特定負荷」か?(これは電気配線図の根幹に関わる)

- 将来V2Hや蓄電池の増設を考え、空の配管(先行配管)を壁内に通しておくことは可能か?

- 屋根設計の最適化:

- 屋根の方角や傾斜角度を、発電効率が最大になるように設計できないか?

- パネルの重量を支えるための屋根の構造計算は行われているか?

- 詳細なシミュレーションの要求:

- ハウスメーカーまたは提携業者に、年間発電量と経済効果(投資回収期間)の詳細なシミュレーションを提出してもらう。

- その際、前提条件(電気料金の上昇率、パネルの経年劣化率、売電単価など)が現実的かを確認する。

- 施工業者と保証内容の確認:

- 実際に施工するのはどの業者か?その業者の実績や資格は十分か?

- 太陽光パネルや蓄電池の「機器保証」だけでなく、工事に対する「施工保証」の内容と期間を確認する。

- 補助金申請の責任分担:

- 複雑で期限が厳しい補助金の申請手続きは、誰が責任を持って行うのか(施主か、ハウスメーカーか)を明確にする。

第4章:費用と回収期間の全貌:2025年の補助金制度を完全攻略

太陽光発電と蓄電池は大きな投資ですが、その費用対効果を正確に把握することが重要です。ここでは2025年9月時点の費用相場と、それを大幅に軽減する補助金制度、そして最新のFIT制度に基づいた投資回収シミュレーションを詳述します。

4.1 初期費用の相場(2025年9月時点)

- 太陽光発電システム: 新築住宅への設置費用は、1kWあたり約26万円~29万円が相場です。

- 家庭用蓄電池: 設置工事費込みで、10kWhクラスの容量の場合、120万円~250万円程度が目安となります。

- V2Hシステム: 機種や機能によりますが、工事費込みで約116万円~230万円が一般的な価格帯です。

表4:モデルケース(太陽光4kW+蓄電池10kWh)の費用内訳

| 項目 | 費用目安(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 太陽光発電システム (4kW) | 114万円 | 1kWあたり28.6万円で計算 |

| 家庭用蓄電池 (10kWh) | 180万円 | 中価格帯の製品を想定 |

| 設置工事費・諸経費込み | 上記費用に含まれる場合が多い | |

| 合計(補助金適用前) | 294万円 | |

| 補助金(後述のケーススタディ) | 約121.6万円 | 国(ZEH)+市(松阪市)の合計 |

| 実質負担額 | 約172.4万円 | |

4.2 2025年度 補助金制度の徹底解説

初期費用を抑える鍵となるのが、国や自治体が提供する補助金制度です。これらを最大限活用することで、実質的な負担を大幅に軽減できます。

国の主要補助金

- ZEH支援事業: 注文住宅を建てるなら最も活用したい制度です。省エネ基準「ZEH」を満たす住宅に対して55万円、「ZEH+」なら90万円の補助金が交付されます。さらに、蓄電池を導入すると最大20万円が上乗せされるため、合計で最大110万円の補助が期待できます。

- DR補助金: 電力需給の調整に協力する(デマンドレスポンス)ことを条件に、蓄電池に対して最大60万円が補助されます。ただし、非常に人気が高く、年度の早い段階で予算が上限に達し受付終了となる傾向があるため、迅速な計画と申請が不可欠です。

- 子育てグリーン住宅支援事業: 子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ住宅を取得する際に利用できる制度で、蓄電池の設置に対して一律64,000円が補助されます。

【ケーススタディ】三重県の補助金

国の補助金に加えて、多くの自治体が独自の補助金制度を設けており、これらは併用(上乗せ)できる場合がほとんどです。これにより、総額で非常に手厚い支援を受けることが可能になります。

ここでは、三重県松阪市に注文住宅を建てるケースを想定してみましょう。三重県下の多くの市町では、太陽光発電に1kWあたり7万円、蓄電池に価格の3分の1(上限あり)という補助金制度が展開されています。ただし、これらの自治体補助金は「FIT制度の認定を受けないこと」や「自家消費率30%以上」といった独自の要件が付く場合があるため、注意が必要です。

<三重県松阪市在住・ZEH+住宅に太陽光4kW+蓄電池10kWh(180万円)を設置する場合>

- 国の補助金(ZEH支援事業): 90万円 (ZEH+) + 20万円 (蓄電池) = 110万円

- 松阪市の補助金: 28万円 (太陽光) + 51.6万円 (蓄電池) = 79.6万円

- 補助金総額: 110万円 + 79.6万円 = 189.6万円

このケースでは、初期費用294万円に対し、約189.6万円もの補助金が適用され、実質負担額は約104.4万円まで圧縮される計算になります。これは、補助金制度がいかに強力であるかを示す好例です。

4.3 投資回収シミュレーション

補助金を活用した後の実質負担額を、毎年の経済的メリット(電気代削減額+売電収入)で何年で回収できるかをシミュレーションします。ここで最も重要なのが、2025年10月1日から適用される新しいFIT制度です。

新FIT制度(初期投資支援スキーム)の概要:

- 設置後1年目~4年目: 売電価格 24円/kWh

- 設置後5年目~10年目: 売電価格 8.3円/kWh

- 11年目以降(卒FIT): 市場価格に連動(ここでは仮に9円/kWhと想定)

この制度は、最初の4年間に極めて高い売電収入をもたらすことで、投資回収を劇的に早める効果があります。この「ゴールデンウィンドウ(黄金の4年間)」を最大限に活用することが、2025年に太陽光発電を導入する上での最適な戦略となります。具体的には、単に自家消費分を賄うだけでなく、屋根の許す限りパネル容量を少し大きめに設計し、この4年間に積極的に余剰電力を売電することで、システム全体の投資回収を加速させることが可能です。

以下に、前述の三重県松阪市のケース(実質負担額104.4万円)を基にした、年間収支シミュレーションを示します。

【投資回収シミュレーション(三重県松阪市モデル)】

| 年数 | 売電単価 | 年間売電収入 | 年間メリット合計 | 累計メリット | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0年目 | - | - | - | -104.4万円 | 初期投資 |

| 1年目 | 24円 | 31,680円 | 142,560円 | -90.1万円 | |

| 2年目 | 24円 | 31,680円 | 142,560円 | -75.9万円 | |

| 3年目 | 24円 | 31,680円 | 142,560円 | -61.6万円 | |

| 4年目 | 24円 | 31,680円 | 122,560円 | -49.3万円 | メンテナンス費 |

| 5年目 | 8.3円 | 10,956円 | 121,836円 | -37.2万円 | |

| 6年目 | 8.3円 | 10,956円 | 121,836円 | -25.0万円 | |

| 7年目 | 8.3円 | 10,956円 | 121,836円 | -12.8万円 | |

| 8年目 | 8.3円 | 10,956円 | 101,836円 | -2.6万円 | メンテナンス費 |

| 9年目 | 8.3円 | 10,956円 | 121,836円 | +9.5万円 | 投資回収完了 |

| 10年目 | 8.3円 | 10,956円 | 121,836円 | +21.7万円 | |

| 11年目 | 9.0円 | 11,880円 | 122,760円 | +34.0万円 | 卒FIT |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 20年目 | 9.0円 | 11,880円 | +120万円以上 | メンテナンス費考慮 | |

このシミュレーションでは、手厚い補助金と新しいFIT制度の相乗効果により、約9年という短期間で投資回収が完了し、それ以降は純粋な利益を生み出し続ける資産となることが示唆されます。

第5章:最終結論と専門家からの提言

これまで見てきたように、2025年における注文住宅への太陽光発電・蓄電池システムの導入は、単なる環境配慮の選択肢ではなく、家計防衛と防災力向上のための極めて合理的な経営判断となりつつあります。

長期的な視点を持つ

太陽光発電システムは20年、30年と付き合っていく長期的な資産です。導入時の初期費用だけでなく、長期的な維持管理コストも視野に入れる必要があります。特に、パワーコンディショナは15年~17年程度で交換が必要になる消耗品であり、その費用として20万円~40万円程度を見込んでおくべきです。この費用を織り込んでも、シミュレーションが示す通り、十分な経済的メリットが期待できます。

パートナー選びが成功を左右する

システムの性能を最大限に引き出し、長期間安心して使い続けるためには、信頼できる施工業者を選ぶことが何よりも重要です。価格の安さだけで選ぶのではなく、施工実績が豊富で、機器保証と施工保証の両方が充実しており、導入後のアフターサポート体制が整っている業者を慎重に選定してください。良いパートナーは、最適なシステム設計から複雑な補助金申請まで、強力なサポーターとなってくれるでしょう。

2025年の最終判断:導入は「マスト」か?

結論として、2025年に注文住宅を建てるのであれば、太陽光発電と蓄電システムの導入は「強く推奨される」から、もはや「必須の設備」に近い戦略的投資であると断言できます。

その理由は、本稿で詳述した3つの要因が奇跡的に重なり合っているからです。

- 経済環境: 終わりが見えない電気料金の上昇は、エネルギーの自給自足の価値をかつてなく高めています。

- 政策的追い風: ZEH補助金に代表される手厚い支援制度と、2025年10月から始まる「初期投資支援スキーム」という期間限定のボーナス期間が、投資回収を劇的に加速させます。

- 防災意識の高まり: 頻発する自然災害に対し、停電時でも普段に近い生活を維持できるという安心感は、金銭的価値だけでは測れない大きなメリットです。

太陽光発電と蓄電池は、もはや一部の環境意識の高い人が選ぶ特別な設備ではありません。

それは、これからの時代を賢く、そして安全に生き抜くための、新しい家づくりのスタンダードなのです。

注文住宅という最高の機会を活かし、未来の暮らしを見据えたエネルギー設計を行うことこそ、2025年における最良の選択と言えるでしょう。