【目次】クリックして内容を見る

はじめに

2025年8月、三重県を拠点とするハウスメーカー、株式会社やまぜんホームズが破産を申請したというニュースは、地域社会に衝撃を与えました 。この出来事は、単なる一企業の経営破綻にとどまらず、これから家を建てようと計画しているすべての人々にとって、見過ごすことのでくきない重要な警告です。本稿では、この事例を詳細に分析し、その背景にある建設業界全体の構造的な課題を浮き彫りにします。そして、最も重要なこととして、これから家づくりという人生最大の投資に臨む人々が、自らの資産と夢を守るために何をすべきか、具体的かつ実践的な行動指針を専門家の視点から徹底的に解説します。これは、不確実な時代において、安心して家を建てるための羅針盤となるものです。

もしも建築中に工務店が倒産したら?

住宅完成保証制度ってなに?

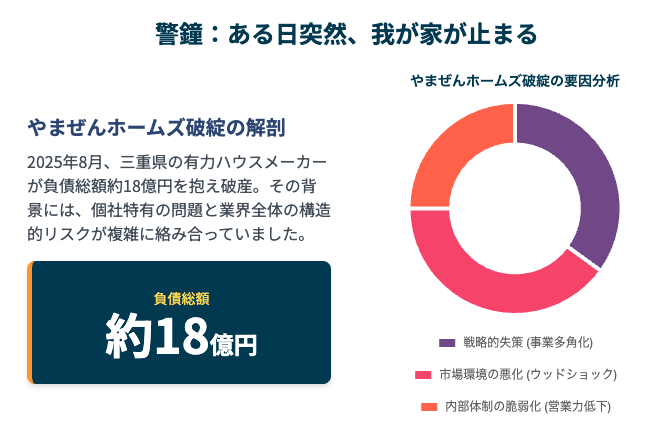

I. 警鐘としての事例:やまぜんホームズ破綻の解剖

企業の倒産は、多くの場合、複数の要因が絡み合って発生します。中には、事前に察知可能な兆候も含まれています。やまぜんホームズの事例を解剖し、その教訓を明らかにします。

事実関係:崩壊へのタイムライン

株式会社やまぜんホームズは2003年に設立され、三重県、愛知県、滋賀県へと事業を拡大しました。戸建住宅事業を中核とし、2017年には東京証券取引所の「TOKYO PRO Market」に上場、2019年7月期には約67億7,200万円というピーク時の売上高を記録するまでに成長しました 。

しかし、その後、複数の要因が重なり経営は悪化。2024年3月には上場廃止を決定し、債務超過の状態に陥りました 。そして、2025年6月27日に予定されていた協力業者への説明会が急遽中止となり、その動向が注視される中、同年7月までに事業を停止。最終的に2025年8月6日、名古屋地方裁判所に破産を申請するに至りました。負債総額は約18億円に上ります 。

根本原因の分析:複合的要因による経営破綻

やまぜんホームズの破綻は、単一の原因によるものではなく、複数の内外要因が複雑に絡み合った結果です。

戦略的失策:事業の多角化

同社は、本業である住宅建築事業とは全く専門性の異なる飲食事業(ウナギ料理店経営)にも進出していました 。しかし、この飲食事業は不採算店舗が目立ち、会社の収益を圧迫する要因となりました 。経営資源や管理能力が中核事業から分散し、企業全体の財務体力を弱める結果につながったことは、重要な示唆を与えます。建設会社が、関連性の低い高リスク事業に大きく投資している場合、それは経営の健全性や戦略的な焦点に対する疑問符となり得ます。

市場環境の悪化:「ウッドショック」とコスト競争

世界的な木材価格の高騰、いわゆる「ウッドショック」は、住宅業界全体に深刻な影響を及ぼしました。特に、やまぜんホームズが得意としていたローコスト住宅は、部材価格の上昇分を販売価格に転嫁することが難しく、収益性が著しく悪化しました 。低価格帯での競争激化も相まって、受注の低迷を招きました 。

内部体制の脆弱化:営業力の低下

経営が悪化する過程で、人員の減少が発生し、企業の生命線である営業力が低下しました 。これにより、競合他社との競争に打ち勝つことができず、売上減少に歯止めがかからない悪循環に陥りました。結果として、2024年7月期の売上高は約20億8,900万円まで落ち込み、約3億9,200万円の最終赤字を計上する事態となりました 。

この事例から引き出すべき重要な教訓は、企業の破綻は突発的に起こるのではなく、多くの場合、公的な情報や経営判断の中にその兆候が現れるということです。

例えば、同社が2024年3月に決定した上場廃止は、財務状況の深刻な悪化を示す極めて重要な公的シグナルでした 。一般の施主が日常的に企業のIR情報を追うことはないかもしれませんが、この事実は、公的にアクセス可能な情報が、企業の健全性を判断する上で強力な早期警戒システムとして機能し得ることを示しています。

II. 見えざる逆風:建設業界の倒産が過去10年で最多の理由

やまぜんホームズの倒産は氷山の一角です。現在、日本の建設業界は深刻な危機に直面しており、その構造を理解することは、個々の住宅会社を選ぶ上での大前提となります。

全国的な危機:統計が示す厳しい現実

帝国データバンクの調査によると、建設業の倒産件数は4年連続で増加しており、2025年上半期(1月~6月)には986件に達し、過去10年間で最多のペースで推移しています 。このままのペースが続けば、年間倒産件数は2013年以来、12年ぶりに2000件を超える可能性も指摘されています 。

この傾向は特定の地域や業種に限ったものではなく、総合工事業から専門工事業まで幅広く及んでいます 。三重県内でも、近年、天然樹ホーム(負債約3億円)やフラワーホーム(負債約3億円)といった住宅会社が倒産しており、この問題が全国的かつ地域的な課題であることがわかります 。

業界を蝕む「三重苦」

なぜ、これほどまでに倒産が増加しているのでしょうか。その背景には、業界が直面する「三重苦」とも言うべき構造的な問題が存在します。

資材価格の高騰 (物価高倒産)

木材や鉄骨、住宅設備機器などの価格が急騰し続けています 。しかし、特に中小の工務店では、これらのコスト上昇分を請負価格に十分に転嫁できず、利益が大幅に圧迫されています。これが「物価高倒産」の主要因です 。

深刻な人手不足 (人手不足倒産)

建設業界の就業者の約3分の1が55歳以上という高齢化が進む一方で、若手の入職者は少なく、深刻な「なり手不足」に陥っています 。これに、時間外労働の上限規制が適用された「2024年問題」が追い打ちをかけ、人件費の上昇と工期の遅延を招いています。結果として、事業継続が困難になる「人手不足倒産」が急増しています 。

後継者難 (後継者難倒産)

特に地方の中小・零細企業において、経営者の高齢化と後継者不在が深刻な問題となっています。事業を承継できずに廃業や倒産を選択するケースが後を絶ちません 。

これらの「三重苦」は独立した問題ではなく、相互に影響し合う悪循環を生み出しています。資材高騰で利益が圧迫されると、賃上げの原資がなくなり、人手不足がさらに深刻化します。人手不足は工期の遅延や外注費の増加を招き、さらに収益性を悪化させます。このような負のスパイラルに陥った企業は、後継者にとっても魅力がなく、事業承継が進まないという構造です。

また、この状況は「黒字倒産」という一見矛盾した現象のリスクを高めます 。受注が好調で帳簿上は黒字であっても、資材の先行購入や人件費の支払いで手元の現金が枯渇し、経営が行き詰まるケースです。つまり、住宅会社が「忙しそうに見える」ことだけでは、その経営の健全性を判断できないという、極めて重要な事実を理解しておく必要があります。

III. 施主のためのデューデリジェンス・プレイブック:プロのように建築会社を見抜く方法

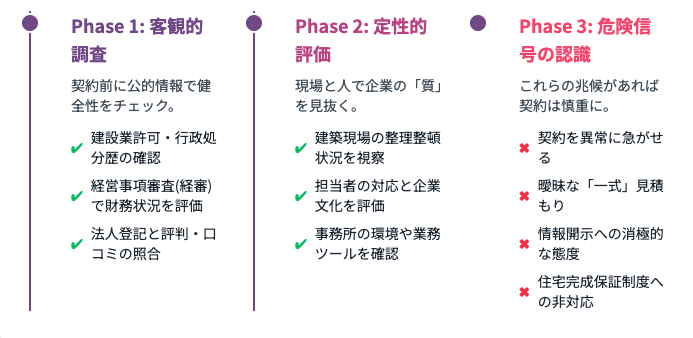

このような厳しい業界環境の中で、施主は自ら建築会社を精査し、リスクを管理する能力を身につける必要があります。以下に、そのための具体的な手順を3つのフェーズに分けて解説します。

フェーズ1:客観的調査(公開情報の活用)

契約を検討する前に、誰でもアクセス可能な公的情報を用いて、企業の客観的な健全性を確認することが不可欠です。

建設業許可の確認

これは最も基本的なチェック項目です。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用し、許可が有効であるか、過去に行政処分(ネガティブ情報)を受けていないかを確認します 。許可番号自体にも、「大臣許可」か「知事許可」か、更新年(許可年度)など、企業の事業規模や継続性に関する情報が含まれています 。

経営事項審査(経審)による財務状況の評価

公共工事を受注する建設会社が受ける経営状況の審査結果(経審)は、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のウェブサイトで公表されており、誰でも閲覧可能です 。内容は専門的ですが、注目すべきは「完成工事高(売上)」や「利益額」の推移です。数年間にわたって売上や利益が減少し続けている、あるいは自己資本が極端に少ないといった傾向が見られる場合は、危険な兆候と判断できます 。

| チェック項目 | 確認方法 | 確認すべき内容 | 危険信号 |

|---|---|---|---|

| 建設業許可 | 国土交通省 建設業者検索システム | 許可が有効であること、直近の監督処分歴がないこと | 許可が失効している、違反歴がある |

| 経営事項審査(経審) | (一財)建設業情報管理センター (CIIC) | 完成工事高や利益額が安定的または成長傾向にあること、健全な自己資本 | 継続的な赤字、債務超過、自己資本比率が極端に低い |

| 法人登記 | 法務局 | 会社が法的に存在し、活動していること | 所在地や代表者情報に不整合がある |

| 評判・口コミ | Googleマップ、住宅専門サイト | 一貫して肯定的な評価、否定的な意見への誠実な対応 | 遅延、品質、コミュニケーションに関するクレームが多発 |

| 施工事例 | 会社ウェブサイト、SNS | 依頼したい住宅と類似した、質の高い近年の実績が豊富にあること | 近年の事例が少ない、ポートフォリオが古い |

フェーズ2:定性的評価(現場での確認)

データだけでは見えない企業の「質」を評価するためには、自らの足で情報を集めることが重要です。

建築現場への訪問

優良な企業は、常に安全で整理整頓された現場を維持しています。進行中の建築現場を見学させてもらい、資材の管理状況、職人の態度、現場全体の清潔さなどを観察しましょう 。乱雑な現場は、管理体制の乱れを反映していることが多いです。

担当者と企業文化の評価

打ち合わせの際、担当者は施主の話を真摯に聞いているでしょうか、それとも自社の都合ばかりを押し付けてくるでしょうか 。社員の定着率が低く、担当者が頻繁に変わるような会社は、内部に問題を抱えている可能性があります 。

事業そのものの観察

事務所は清潔でプロフェッショナルな環境が保たれているか 。コミュニケーションやプロジェクト管理に現代的なツールを活用しているか、それとも旧態依然とした手法に固執しているか 。企業の姿勢は、こうした細部に現れます。

フェーズ3:危険信号(レッドフラッグ)の認識

以下のような兆候が見られた場合、契約には極めて慎重になるべきです。

契約を急がせる営業手法

「今日だけの特別価格です」「他に検討中のお客様がいます」といった言葉は、施主に冷静な判断をさせないための典型的な手口です 。十分なデューデリジェンスを行う時間を奪おうとする姿勢は、それ自体が危険信号です。

曖昧な「一式」見積もり

信頼できる建築会社は、項目ごとに詳細な内訳が記載された見積書を提出します。「○○工事一式」といった曖昧な記載が多い見積書は、コストの内訳が不透明で、他社との比較を困難にするだけでなく、後々の追加請求の温床にもなります 。

透明性の欠如

建設業許可証や経審の結果、進行中の現場の公開を渋ったり、過去の施主との面談を拒んだりする会社は、何かを隠している可能性が高いと考えられます。

住宅完成保証制度への非対応

現在の業界環境において、後述する「住宅完成保証制度」に加入していない、あるいは利用をためらう会社は、選択肢から外すべきです。これは施主を守る最後の砦であり、これを提供できない時点でリスクが高いと判断すべきです 。

IV. 施主の金銭的防具:契約、支払い、そして保証制度

企業の選定と並行して、契約内容や支払い方法、保証制度といった金銭的な防御策を講じることが、万一の事態に備える上で決定的に重要です。

支払いの黄金律:「出来高払い」の徹底

多額な前払いのリスク

契約時に請負金額の大部分を支払うことは、絶対に避けるべきです。これは、建築会社が倒産した場合に施主の損失を最大化させるだけでなく、その会社が資金繰りに窮している可能性を示唆する危険な兆候でもあります 。

出来高払いの仕組み

支払いは、工事の進捗に応じて分割して行う「出来高払い(進捗払い)」を契約に盛り込むことが鉄則です。例えば、「契約時金」「基礎工事完了時金」「上棟時金」「最終金」のように、客観的に確認可能な工事の節目(マイルストーン)ごとに支払いを設定します 。これにより、支払った金額が、すでに行われた工事の価値を大幅に上回る事態を防ぐことができます。契約書には、これらのマイルストーンと支払額を明確に記載する必要があります 。

深掘り解説:住宅完成保証制度

これは、建築会社が倒産しても住宅の完成を保証する、保険に似た制度です。現在の市況において、施主が利用できる最も強力なセーフティネットと言えます 。

制度の役割

建築会社が倒産した場合、保証機関が代替の建築会社を探す手伝いをし、工事の引き継ぎによって発生した追加費用(増嵩工事費用)や、未完成工事部分に対して支払済みだった前払金の損失を、一定の限度額内で保証します 。

主要な保証機関とその制度

- 株式会社住宅あんしん保証: 厳しい財務審査を通過した事業者のみが登録できます。追加工事費用や前払金の損失をカバーする保証を提供しています 。

- 日本住宅保証検査機構(JIO): 「JIO完成サポート」を提供。こちらも追加費用や前払金損失(プランによる)を保証しますが、特徴的なのは、支払いのタイミングをJIOによる現場検査の進捗と連動させている点です。これにより、施主は工事の出来高を第三者の目で確認した上で支払いを行えるため、より厳格なリスク管理が可能となります 。

施主が取るべき行動

単に「完成保証に入っていますか?」と尋ねるだけでは不十分です。保証機関への登録事業者であることの証明書の提示を求め、さらに、自身のプロジェクトが個別に保証制度に登録され、正式な「保証書」が発行されたことを確認してから、最初の本格的な支払いに応じるべきです 。

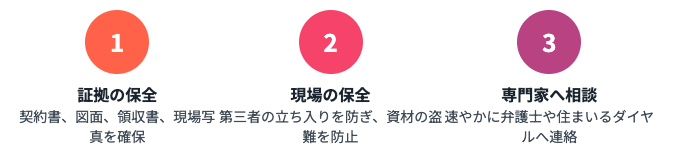

V. 緊急時対応プロトコル:もし建築会社が倒産したら

最悪の事態が発生した場合でも、冷静に行動し、適切な支援を求めることが被害を最小限に食い止める鍵となります。

直ちに行うべき初期対応

- 事実確認:弁護士や公的な情報源を通じて、倒産の事実(破産手続開始決定など)を正確に確認します。

- 現場の保全:建築現場に第三者が立ち入れないようにし、資材の盗難や損傷を防ぎます。

- 証拠の保全:契約書、図面、見積書、領収書、全ての打ち合わせ記録やメールのやり取りを収集・整理します。現場のあらゆる角度からの写真を日付入りで大量に撮影し、工事の進捗状況を記録します。

相談窓口:専門家からの支援を得る

一人で抱え込まず、速やかに専門の相談窓口に連絡することが重要です。それぞれの機関は異なる役割を担っています。

機関名: 住まいるダイヤル

機能・専門分野: 建築士による技術的な問題、契約内容、紛争に関する初期相談

連絡先(例): 03-3556-5147

特徴: 国土交通大臣指定の全国対応窓口。電話での無料相談が可能。

機関名: 消費生活センター

機能・専門分野: 消費者保護全般、契約トラブルに関する助言やあっせん

連絡先(例): 消費者ホットライン「188」

特徴: 各自治体が運営する身近な相談窓口。無料で利用可能。

機関名: 弁護士会

機能・専門分野: 法的アドバイス、代理交渉、裁判外紛争解決手続(ADR)、訴訟

連絡先(例): 各都道府県の弁護士会(例:三重弁護士会)

特徴: 弁護士と建築士による合同相談会などを実施している場合がある。

機関名: 法テラス

機能・専門分野: 法制度に関する情報提供、経済的困窮者への無料法律相談

連絡先(例): 0570-078-374

特徴: 収入などの条件を満たせば、無料で法律相談が受けられる。

機関名: 三重県庁 住宅政策課

機能・専門分野: 県レベルでの情報提供、適切な相談機関への案内

連絡先(例): 059-224-2720

特徴: 三重県在住者向けの地域に根差した情報提供や支援。

結論

やまぜんホームズの倒産は、現代の家づくりに伴うリスクを象徴する出来事です。建設業界は、資材高騰、人手不足、後継者難という構造的な課題に直面しており、そのしわ寄せは、最終的に施主へと及ぶ可能性があります。もはや、建築会社に全てを「お任せ」できる時代ではありません。

しかし、恐れる必要はありません。正しい知識で武装し、準備を怠らなければ、リスクは管理可能です。本稿で詳述したデューデリジェンス・プレイブックの実践、すなわち、公的情報による客観的評価、現場での定性的評価、そして危険信号の察知。さらに、出来高払いや住宅完成保証制度といった金銭的防具を確実に装備すること。これらの行動が、施主自身とその家族の未来を守る盾となります。

夢のマイホームは、達成可能な目標です。その実現のためには、木材やコンクリートといった物理的な土台だけでなく、知識、注意深さ、そして確かな安全対策という、見えない土台の上に築き上げるという意識が不可欠です。