記事の目次

序章:「夢のマイホーム」が「悪夢」に変わる日:やまぜんホームズ倒産が示す警鐘

「夢のマイホーム」が、ある日突然「悪夢」に変わる。これは、決して大げさな表現ではありません。2025年8月、三重県を拠点とするハウスメーカー「やまぜんホームズ」が、経営破綻へと至りました。同社に建築を依頼していた多くの施主にとって、それはまさに青天の霹靂でした。着工が止まり、支払った手付金がどうなるのかもわからない。完成を心待ちにしていた家族の未来は、一瞬にして不透明なものへと変わってしまったのです。

このニュースを、遠い地方の一企業の出来事だと見過ごしてはいけません。特に、「ローコスト住宅」で注文住宅を建てようと考えている人々にとって、やまぜんホームズの倒産は極めて重要な警鐘を鳴らしています。なぜなら、この一件は単なる個別の経営失敗ではなく、現在の住宅業界、とりわけ価格競争の激しいローコスト市場が抱える構造的な脆弱性を浮き彫りにしたからです。

ウッドショックに端を発する資材価格の高騰、深刻化する人手不足、そして不安定な経済情勢。これらの荒波は、体力のない住宅会社から容赦なく淘汰していきます。そして、その最大の被害者は、一生に一度の買い物を託した施主なのです。

本記事の目的は、いたずらに不安を煽ることではありません。やまぜんホームズの事例を冷静に分析し、ローコスト住宅という選択肢の裏に潜むリスクを構造的に理解すること。そして、その上で、これから家を建てるあなたが自らの資産と家族の未来を守るための具体的な「防衛策」を提示することです。これは恐怖の物語ではなく、賢明な施主になるための実践的な手引きです。あなたのマイホーム計画を成功に導くため、この「不都合な真実」に共に目を向けていきましょう。

第1章:なぜ、やまぜんホームズは倒産したのか? ローコスト住宅の脆弱性と経営の罠

やまぜんホームズの経営破綻は、複数の要因が絡み合った「パーフェクトストーム」の結果でした。その内訳を紐解くと、ローコスト住宅ビジネスモデルが持つ固有の脆さと、経営判断の誤りが見えてきます。

外部からの衝撃と内部の誤算が招いた経営悪化

経営破綻の直接的な引き金となったのは、外部環境の激変です。2021年頃から始まった「ウッドショック」による住宅部材価格の高騰は、同社の経営を直撃しました。ローコスト住宅メーカーのビジネスモデルは、徹底したコストカットによって生み出される薄い利益率(いわゆる薄利多売)に依存しています。そのため、原材料費の急激な上昇は、その利益を瞬く間に吹き飛ばすほどの破壊力を持っていました。特に、すでに顧客と締結済みの工事請負契約においては、後から資材高騰を理由に価格を上乗せすることは極めて困難です。つまり、コスト上昇分を自社で吸収せざるを得ず、受注すればするほど赤字が膨らむという悪循環に陥ったのです。これにより、同社が得意としていたローコスト住宅の受注は低迷しました。

この外部からの圧力に加え、やまぜんホームズは内部にも問題を抱えていました。同社は住宅事業以外に、飲食事業や介護事業といった多角化戦略を進めていました。一見するとリスク分散のように思えますが、その実態は経営資源の分散を招いていました。特に飲食事業では不採算店舗が目立ち、会社全体の採算を悪化させる要因となっていました。さらに、2022年7月期には介護事業施設を売却しており、本業である住宅事業が苦境に陥っている中で、これらの非中核事業が足かせとなっていたことは想像に難くありません。

健全な企業であれば、危機に際しては中核事業に資源を集中させ、守りを固めます。しかし、同社が不採算の多角化事業から撤退しきれなかった背景には、もはやローコスト住宅という本業だけでは十分な利益を確保できなくなっていたという、より根深い問題があったのかもしれません。つまり、多角化は成長戦略ではなく、本業の利益率低下を補うための苦肉の策であった可能性が示唆されます。これは、住宅会社を選ぶ際に、その会社がどのような事業に手を広げているか、そしてそれが健全な投資であるかを見極める重要性を示しています。

組織内部から発せられていた危険信号

企業の健全性は、財務諸表の数字だけに表れるわけではありません。組織の「人」に関する問題も、重要な先行指標となり得ます。やまぜんホームズでは、多数の社員が退職していたという情報があります。大量の離職は、単なる人事問題に留まりません。それは、労働環境の悪化、将来性への不安、経営陣への不信感といった、組織内部の深刻な問題を映し出す鏡です。

人員が減少すれば、当然ながら営業力は低下し、顧客対応の質も劣化します。また、経験豊富な現場監督や職人が去ることは、施工品質の低下に直結しかねません。このような組織の弱体化が、競合他社との競争激化の中でさらなる苦戦を強いられる原因となったのです。

数字が物語る急激な経営悪化

財務状況の急変

これらの複合的な要因が、同社の財務状況を急速に悪化させました。2022年7月期の連結売上高が約58.8億円だったのに対し、最終的には売上高が約20億8,900万円まで落ち込み、約3億9,200万円の最終赤字を計上して債務超過に転落しました。わずかな期間でのこの急激な落ち込みは、ローコスト住宅ビジネスがいかに外部環境の変化に弱いか、そして一度歯車が狂うと立て直しがいかに困難であるかを物語っています。

やまぜんホームズの事例は、ローコスト住宅メーカーを選ぶ際に、表面的な価格やデザインだけでなく、その企業の財務体質、事業構成、そして組織文化といった、目に見えにくい部分まで深く洞察する必要があることを、私たちに痛烈に教えているのです。

第2章:倒産は氷山の一角:ウッドショック後の住宅業界を襲う「静かなる危機」

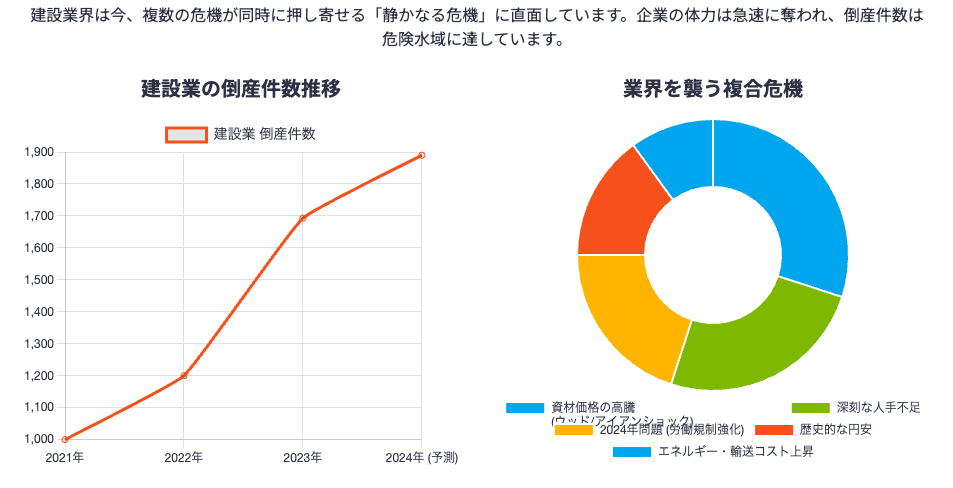

やまぜんホームズの倒産は、個別の企業の特殊な事例ではなく、現在の建設業界全体が直面している深刻な問題の氷山の一角に過ぎません。ウッドショックは始まりに過ぎず、今や業界は四方八方から押し寄せる「静かなる危機」に見舞われています。このマクロな視点を理解することは、ハウスメーカー選びのリスクを正しく評価するために不可欠です。

ウッドショックだけではない、複合的なコスト高騰の波

住宅建設のコストを押し上げている要因は、木材だけではありません。複数の危機が同時に、そして複合的に業界を襲っています。

- アイアンショックと資材全般の高騰: 木材に続き、住宅の基礎や構造に不可欠な鉄骨の価格も急騰しました(アイアンショック)。さらに、セメント、ガラス、給湯器に使われる半導体など、あらゆる建築資材の価格が高止まりしています。

- 地政学リスクと物流の混乱: ウクライナ情勢などの国際紛争は、エネルギー価格の高騰やサプライチェーンの混乱を招き、資材の輸送コストを押し上げています。

- 歴史的な円安: 海外からの輸入に頼る資材や燃料は、円安によって価格が自動的に上昇します。日本の住宅産業がグローバル経済と密接に結びついている以上、為替変動のリスクから逃れることはできません。

- エネルギー・輸送コストの上昇: ガソリン代や電気代の高騰は、資材を工場から現場へ運ぶトラックの燃料費や、工事現場で使用する重機や電動工具の動力費に直接影響を与え、全体のコストを底上げしています。

これらの要因は互いに影響し合っており、一つの問題が解決しても、すぐに価格が元に戻ることは期待しづらい状況です。専門家は、建築資材の高騰は2025年以降も続くと予測しています。

構造的な「人」の問題:人手不足と「2024年問題」

コスト高騰と並行して深刻化しているのが、建設業界の構造的な人材不足です。職人の高齢化は著しく、若手の入職者は減少の一途をたどっています。国土交通省の調査によれば、建設業における29歳以下の従業員割合は全産業平均を大きく下回っており、このままでは技術の継承すら危ぶまれる状況です。

さらに追い打ちをかけるのが、いわゆる「2024年問題」です。働き方改革関連法により、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。労働環境の改善は急務ですが、短期的には一人当たりの労働時間が減るため、同じ工期で工事を完成させるにはより多くの人員が必要になります。ただでさえ人手不足の中で、これは人件費のさらなる高騰を意味し、工期の長期化を招く可能性もあります。

利益なき繁忙と「黒字倒産」のリスク

こうしたマクロ環境の変化は、建設会社の経営、特に体力の乏しい中小企業やローコストメーカーの経営を根底から揺るがしています。

問題の核心は、「固定された販売価格」と「変動する仕入れコスト」のギャップにあります。住宅の工事請負契約は、数ヶ月から1年以上前に固定価格で結ばれるのが一般的です。しかし、その間に資材費や人件費が予測不能なレベルで高騰した場合、そのコスト増はすべて建設会社が負担しなければなりません。

利益率の高い高級注文住宅であれば、ある程度のコスト増は吸収できるかもしれません。しかし、やまぜんホームズのようなローコスト住宅メーカーの場合、もともとの利益の幅が極めて小さいため、わずかなコスト上昇でも赤字工事に転落してしまいます。仕事はあるのに利益が出ない、あるいは工事を進めるほど赤字が膨らむという状況は、企業のキャッシュフローを急速に悪化させます。これが、帳簿上は黒字でも手元の資金が尽きて倒産に至る「黒字倒産」の典型的なパターンです。

実際に、建設業の倒産件数は近年急増しており、2023年には前年比で$38.8%$増と、過去に例を見ないほどの増加率を記録しました。これは、業界全体が利益を出しにくい構造へと変化していることの何よりの証拠です。

このような状況下でローコスト住宅メーカーと契約するということは、施主側も大きなリスクを背負うことを意味します。その「安さ」は、将来の予測不能なコスト変動に対する備えが極めて薄い、不安定な土台の上に成り立っている可能性があるのです。建設会社の倒産リスクは、もはや他人事ではなく、すべての施主が直視すべき現実となっています。

第3章:「安さ」の裏側を徹底解剖:ローコスト住宅の仕組みと、あなたが受け入れるべきトレードオフ

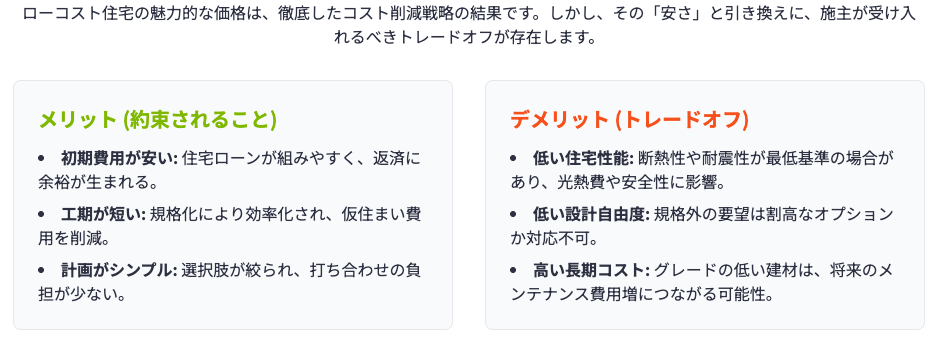

多くの人々を惹きつけるローコスト住宅の「安さ」。しかし、その価格は魔法によって実現されているわけではありません。そこには、徹底したコスト削減のためのビジネス戦略と、その結果として施主が受け入れざるを得ない「トレードオフ(何かを得るために何かを犠牲にすること)」が存在します。この仕組みを理解することは、価格の裏にある価値を正しく見極める上で不可欠です。

ローコスト住宅を実現する「からくり」

ローコスト住宅メーカーが魅力的な価格を提示できるのには、主に4つの理由があります。

- 徹底した規格化(Standardization): 間取りのパターン、ドアや窓の種類、壁紙の色などをあらかじめ限定された選択肢に絞り込みます。これにより、設計にかかる時間とコストを大幅に削減し、一つひとつの部材を大量に仕入れることが可能になります。

- 建材・設備の大量一括仕入れ(Bulk Purchasing): 規格化によって使用する建材や設備の種類を絞り、メーカーから大量に一括購入することで、単価を劇的に引き下げます。これは、スーパーマーケットが特定の商品を大量に仕入れて安く売るのと同じ原理です。

- 工期の短縮化(Efficiency): シンプルで規格化された設計は、現場での作業工程を効率化し、工期を短縮します。工事期間が短くなれば、その分、職人の人件費や現場管理費を圧縮できます。

- 販管費の削減(Reduced Overheads): テレビCMのような大規模な広告宣伝を控え、豪華なモデルハウスの数を絞るなど、販売管理費を徹底的に削減します。その浮いたコストを住宅価格に還元しているのです。

これらの企業努力が、ローコスト住宅という魅力的な選択肢を生み出しているのです。

価格と引き換えに失われるもの:4つの主要なトレードオフ

しかし、これらのコスト削減策は、そのままデメリットや注意点にもなり得ます。施主は、低い初期費用というメリットを享受する代わりに、以下の4つのトレードオフを受け入れる必要があります。

1. 住宅性能(Performance)のトレードオフ

ローコスト住宅の標準仕様は、建築基準法で定められた最低限の基準をクリアしているに過ぎない場合があります。断熱性、気密性、耐震性といった住宅の基本性能が、より高い基準(例えば「長期優良住宅」など)を満たしていない可能性があるのです。これは、入居後の光熱費が高くなったり、夏は暑く冬は寒いといった住み心地の問題につながる可能性があります。耐震性についても、法律の最低基準である「耐震等級1」を標準としている場合があり、より高い安全性を求めるならオプション費用が必要になることがあります。

2. 設計の自由度(Freedom)のトレードオフ

規格化はコストダウンの源泉ですが、それは同時に「選べるものが少ない」ことを意味します。個性的な間取りやこだわりのデザイン、特定のメーカーのキッチンやバスルームなどを希望する場合、標準仕様から外れるため対応できないか、できたとしてもオプション料金が割高になる傾向があります。結果的に、オプションを追加していくうちに「ローコスト」とは言えない金額になってしまうケースも少なくありません。

3. 長期的なコスト(Long-Term Cost)のトレードオフ

初期費用を抑えるため、外壁材や屋根材、住宅設備などに、比較的グレードの低いものが使われていることがあります。これらの部材は耐久年数が短い場合があり、将来的にメンテナンスの頻度が高くなったり、早い段階で交換が必要になったりする可能性があります。目先の安さに惹かれても、修繕費やリフォーム費用を含めた「トータルコスト」で考えると、結果的に割高になってしまうリスクがあるのです。

4. 保証・アフターサービス(Service & Warranty)のトレードオフ

企業によっては、コスト削減の一環として、引き渡し後の定期点検や保証期間が、大手ハウスメーカーに比べて手薄であったり短かったりする場合があります。住み始めてから何らかの不具合が発生した際に、十分なサポートが受けられない可能性も考慮しておくべきです。

これらのトレードオフを可視化するために、以下の表にまとめました。この表は、ローコスト住宅を検討する際の思考ツールとして役立つはずです。

| メリット(約束されること) | その理由(コスト削減の仕組み) | 潜在的デメリット・注意点(トレードオフ) |

|---|---|---|

| 初期費用が安い | 建材・設備の大量一括仕入れ、設計の規格化 | 部材のグレードが低い可能性、選択肢が限定的、オプション費用が割高になる傾向 |

| 工期が短い | 規格化された設計による作業工程の効率化 | 施工品質が作業員のスキルに左右されやすい、仕様変更への柔軟性が低い |

| 住宅ローンが組みやすい | 建物価格が安く、借入総額を抑えられるため | 住宅性能が低い場合、税制優遇や金利優遇(長期優良住宅など)の対象外となる可能性 |

| 計画プロセスがシンプル | 選択肢が限定されているため、打ち合わせ回数が少ない | 家族の特殊な要望や土地の形状に対応しきれない、画一的なデザインになりがち |

この表が示すように、ローコスト住宅のメリットとデメリットは表裏一体です。重要なのは、「安いから良い・悪い」と短絡的に判断するのではなく、これらのトレードオフを自身が許容できるかどうかを冷静に見極めることです。

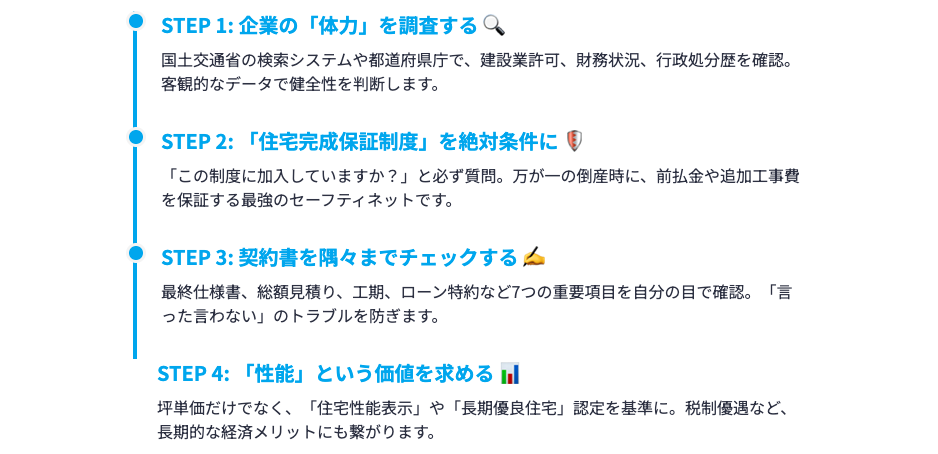

第4章:賢い施主になるための防衛策:後悔しないハウスメーカー選びと契約の鉄則

住宅業界が抱えるリスクとローコスト住宅の特性を理解した上で、次はいよいよ具体的な自己防衛策です。ここでは、受け身の「消費者」から、主体的にリスクを管理する賢い「施主」になるための、4つの実践的なステップを解説します。これらは、あなたの家づくりを成功に導くための羅針盤となるはずです。

4-1. 会社の「体力」を見極める調査術

お洒落なパンフレットや人当たりの良い営業担当者の言葉だけを信じてはいけません。企業の真の姿は、客観的なデータにこそ表れます。契約を検討している会社の経営が健全かどうか、その「体力」を自らの手で調査する方法があります。

ステップ1:公的データベースで基本情報を確認する

国土交通省が運営する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」は、誰でも無料で利用できる強力なツールです。このサイトで、会社の正式名称を入力して検索します。

チェックすべき項目:

- 建設業許可の有無と許可番号: そもそも許可を得て営業しているかという大前提を確認します。

- 許可の有効期限: 許可は定期的な更新が必要です。長年にわたり事業を継続していることは、一つの信用の証となります。

- 監督処分情報(ネガティブ情報): 最も重要な項目です。過去に行政から業務停止命令などの処分を受けていないかを確認します。処分歴がある場合、その理由を徹底的に調べる必要があります。

ステップ2:都道府県庁での書類閲覧

さらに踏み込んだ情報を得たい場合は、その会社の本店所在地を管轄する都道府県庁の建設業担当課(例:建設業課、監理課など)で、建設業許可申請書類を閲覧することができます。閲覧には予約が必要な場合や、閲覧日が限られている場合があるため、事前に電話で確認しましょう。ここでは、より詳細な財務状況や役員構成などを確認できます。

これらの調査は、いわば企業の健康診断です。少し手間はかかりますが、この一手間が将来の大きなリスクを回避することにつながります。

4-2. 「もしも」に備える最強の盾:住宅完成保証制度を使いこなす

企業の財務状況を調査しても、100%の安全は保証されません。万が一、工事の途中でハウスメーカーが倒産してしまった場合に備えるための、最も強力なセーフティネットが「住宅完成保証制度」です。

絶対に確認すべき質問:「御社は住宅完成保証制度に加入していますか?」

この質問に対する答えが「いいえ」であったり、曖昧な返答であったりした場合は、その会社との契約は極めて慎重に検討すべきです。

住宅完成保証制度の仕組み:

この制度は、工事中に建設会社が倒産などの理由で工事を継続できなくなった場合に、保証機関が施主の損害を最小限に抑えるためのものです。具体的には、主に以下の2つの保証が提供されます。

- 増嵩(ぞうこう)工事費用の保証: 工事を引き継ぐ別の建設会社を見つけた際、当初の契約金額を超えてしまった追加費用(足場の再設置費用など)を保証します。

- 前払金の損害保証: 支払済みの工事代金(前払金)と、実際の工事の進捗(出来高)に差額がある場合、その損失分を保証します。

なぜこの制度が重要なのか?

この制度に登録するためには、建設会社は保証機関による財務内容などの厳しい審査をクリアしなければなりません。つまり、この制度に加入していること自体が、その会社の経営が一定水準以上に健全であることの間接的な証明になるのです。保証料として数万円程度の費用がかかりますが、それは万が一の事態から数百万円、数千万円の資産を守るための極めて安価な保険と言えるでしょう。

4-3. 契約書に潜む悪魔:工事請負契約書、7つの最終チェックリスト

工事請負契約書は、家づくりにおける最も重要な書類です。一度署名・捺印すれば、そこに書かれた内容がすべてであり、法的な拘束力を持ちます。後で「言った」「言わない」というトラブルを避けるため、以下の7つのポイントを必ず自分の目で確認してください。

- 最終版の設計図書は添付されているか?: 「契約後に詳細を決めましょう」は危険です。最終的に合意した間取りの平面図、立面図、そしてキッチンや壁紙などのメーカー名や型番まで記載された「仕様書」が、契約書の一部として添付されていることを確認します。見積書に「〇〇一式」という曖昧な表記が多い場合は、その内訳を明確にするよう求めましょう。

- 見積りの総額は本当に「総額」か?: 建物本体価格以外に必要な費用が含まれているかを確認します。特に、外構工事費、地盤改良工事費、上下水道やガスの引き込み工事費などが「別途工事」として計上されていないか、注意深くチェックしてください。

- 支払いの時期と金額は妥当か?: 契約金、着工金、上棟金、最終金など、いつ、いくら支払うのかというスケジュールが明記されているかを確認します。住宅ローン、特に「つなぎ融資」を利用する場合は、金融機関の融資実行タイミングとズレがないか、事前にすり合わせが必要です。

- 工期は明確に定められているか?: 着工日と完成(引渡し)日が「〇年〇月〇日」と具体的に記載されているかを確認します。「未定」「要相談」といった曖昧な表記は認められません。また、建設会社側の都合で工期が大幅に遅延した場合の遅延損害金(違約金)に関する条項も確認しましょう。

- 施主都合での解約条件はどうか?: 万が一、こちらの都合で契約を解除せざるを得なくなった場合の違約金が、どのタイミングでいくらかかるのかを把握しておきます。

- 「ローン特約」は付いているか?: 住宅ローンの審査が承認されなかった場合に、ペナルティなしで契約を白紙撤回できるという、施主を守るための非常に重要な条項です。これが付いていない契約は絶対に結んではいけません。

- 保証内容と期間は明記されているか?: 引き渡し後のアフターサービスや、構造躯体、防水などに関する保証の具体的な内容と期間が書面で明記されていることを確認します。口約束は無意味です。

4-4. 価格以上の価値を求める:住宅性能表示と長期優良住宅という「ものさし」

「坪単価」という指標だけで住宅の価値を判断するのは、非常に危険です。目に見えない「性能」という価値を客観的に評価するための「ものさし」を活用しましょう。

- 住宅性能表示制度: これは、いわば住宅の「通知表」です。第三者機関が、「耐震性」「省エネルギー性」など10分野の性能を客観的な等級(数字)で評価します。この評価書を取得することで、異なる会社の住宅性能を公平に比較検討できます。

- 長期優良住宅: 「長期にわたり良好な状態で使用できる」住宅として、国が定めた厳しい基準(耐震性、劣化対策、省エネ性など)をクリアした住宅に与えられる認定です。

これらの認定を取得するには追加の費用がかかる場合がありますが、それ以上のメリットがあります。認定住宅は、住宅ローン減税の控除額拡大、固定資産税の減税期間延長、地震保険料の割引など、様々な税制優遇を受けられるのです。これは、初期コストは多少高くても、長期的に見れば経済的にも得をする「賢い投資」と言えます。

ローコスト住宅メーカーの中にも、これらの認定取得を標準仕様としている、あるいはオプションで対応できる企業は存在します。性能を重視する姿勢は、その企業の技術力と品質へのこだわりを示すバロメーターにもなります。

これら4つの防衛策は、それぞれが独立しているようでいて、実は密接に関連しています。健全な財務体質を持つ会社(4-1)は、完成保証制度の審査に通りやすく(4-2)、透明性の高い契約書を提示する傾向があり(4-3)、高い住宅性能を実現する技術力も備えています(4-4)。一つでも欠ける点があれば、他の部分にも懸念が生じます。この統合的な視点こそが、施主にとって最強の防衛策となるのです。

結論:ローコスト住宅は「悪」ではない。賢く付き合うための思考法

やまぜんホームズの倒産という悲劇的な事例から、ローコスト住宅が内包するリスク、そして住宅業界全体が直面する厳しい現実を掘り下げてきました。しかし、本稿の結論は「ローコスト住宅は危険だからやめるべきだ」という単純なものではありません。

ローコスト住宅は、多くの家族にとってマイホームという夢を現実的な選択肢にする、社会的に価値のある存在です。そのビジネスモデル自体が「悪」なのではなく、問題はその仕組みを理解せず、リスクを吟味せずに選択してしまうことにあります。危険なのは、価格という一点のみに目を奪われ、その裏にある数々のトレードオフに気づかないまま契約してしまうことです。

賢い施主になるために最も重要なのは、思考の転換です。目先の「初期費用(イニシャルコスト)」だけでなく、入居後の光熱費、将来のメンテナンス費用、税金の優遇措置、そして何よりも「安心して暮らせる」という精神的な価値まで含めた「総所有コスト(トータルコスト・オブ・オーナーシップ)」で物事を判断する視点を持つことです。

高い断熱性能を持つ家は、初期費用は高くても、月々の光熱費を抑え、長期的に見れば家計を助けてくれます。長期優良住宅の認定を取るためのコストは、税金の優遇によって数年で回収できるかもしれません。そして、住宅完成保証制度にかかる数万円の費用は、数千万円の資産が藻屑と消えるリスクを考えれば、比較にならないほど価値のある投資です。

本記事で提示した4つの防衛策は、そのための具体的なツールです。

- 公的データで企業の「体力」を測り、

- 「完成保証」で万が一の倒産リスクに備え、

- 契約書の細部を自らの目で確認し、

- 「住宅性能」という客観的なものさしで価値を判断する。

これらのステップを踏むことで、あなたは単なる価格の受け手から、自らの判断で価値を選び取る主体的なプレーヤーへと変わることができます。

家づくりは、人生で最も大きく、そして素晴らしい買い物の一つです。だからこそ、情報を集め、学び、賢くならなければなりません。このレポートが、あなたのマイホーム計画という航海において、荒波を乗り越え、安全な港へとたどり着くための一助となることを心から願っています。

目指すべきは、ただ安い家ではなく、賢く、安全で、永く愛せる家なのです。